岡﨑乾二郎ゼミ 基礎|2012年度講義録より

2. 歴史的な出来事を表現する。〈後編〉

この講義録は、四谷アート・ステュディウムの学生のみに公開している講義録より、一部を抜粋したものです。

>> 岡﨑乾二郎ゼミ 基礎の講座案内はこちらです。

-------------------------------------------------------------------------------

第7回

目次

【課題「映画を写真で抽出する」】

【建築空間と出来事】

●映画『しとやかな獣』について

【予兆と自然】

●映画『ハプニング』について

【ピンホールカメラとは何か】

●カメラの先駆であるカメラ・オブスクーラと

ピンホールカメラに含まれる問題

○山中信夫、宮本隆司、佐藤時啓の比較

【「主観」を成立させるものとしての写真】

○写真には撮った者の主観が必ず入り込んでしまう

●ロラン・バルトの写真論

○「コード化されていないメッセージ」とは何か?

○マルティン・ハイデガー『芸術作品の根源』

【イタリア・ファシズム建築の特異な古典性】

●映画『暗殺の森』について

○イタリア・ファシズム建築と形而上絵画

○建築家アルド・ロッシ

【次回までの課題】

-------------------------------------------------------------------------------

【課題「映画を写真で抽出する」】

以下の映画を観て、

その映画のスタイル(様式的な特徴)を抽出し、

写真を撮る(複数枚)。

コマ送りや静止画像にするなどして観察。

筋やドラマとは直接関係ない部分を分析すること。

■『しとやかな獣』1962 川島雄三監督

■『暗殺の森 Il conformista』1970 ベルナルド・ベルトリッチ監督

■『ハプニング The Happening』2008 M・ナイト・シャマラン監督

[番外]

□『フォロー・ミー Follow Me!』1972 キャロル・リード監督

※「様式」と「出来事」、この二つを両立させること。

写真には様式があることを意識しつつ、

前回の課題(過去の事件)のように追憶的にならずに

いま現在生起したという、出来事を捉えようとすること。

――

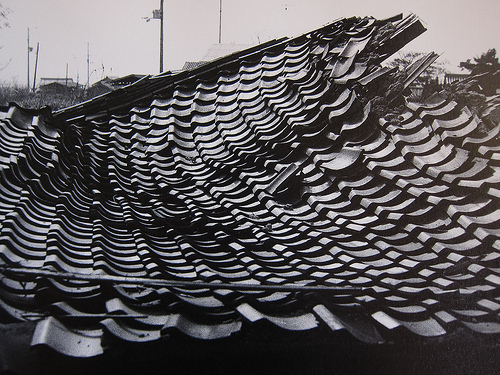

[学生作品A(映画『しとやかな獣』から)]

[学生作品B(映画『ハプニング』から)]

[学生作品C(映画『ハプニング』から)]

[学生作品D(映画『暗殺の森』から)]

――

【建築空間と出来事】

●映画『しとやかな獣』

○「団地」という建築空間を最大限活用している。すなわち、狭い団地をいかに複雑に見せるか。建築空間の撮り方、カメラアングルと出来事は関係している。カメラと被写体の距離があまりにも近すぎて隙間からしか見えないため別の距離が出てくる。

→フレームしか見えない(画面が複数のフレームに分割されている)。実体的な距離ではなくフレームの数で心理的な距離が変わってくるようなアングルを選んでいる。パブリックスペースとプライベートスペースが狭い団地のなかに複雑に入れ子状に入っている。

○撮影者は普段とは違う視点を狙う。建築自体がもともとフレーミング。

ex. レセプション(ホテルのフロント)を客の立場からではなくレセプションの内側から撮ると、どの客も事件に見える。レセプションの側は一日中そこに居て変わらないが、客の側は次々と入れ替わる。例えば、ある客が受付をしているあいだ、その後ろで待っている人(家族など)がいると、彼らのその待ち方に人間関係が現われる。

ex. 覗き見の視点。

ex. 百人一首の札に描かれた天皇の姿。顔が簾で隠れて見えない。

◎建築空間には出来事が組み込まれている。

映画は必ずストーリーを作らなければならない。しかし場所を決めたら自動的にストーリーの枠が決定される。

――

【予兆と自然】

●映画『ハプニング』

○死が劇的に撮られておらず、新印象派(スーラ)的に撮られている。

○人が突然死ぬ(しかも次々と)という、誰もがそれが事件だと思うような事件があらかじめ決まっている。しかしそれが本当に事件なのか? それは単に確率的なものでしかないかもしれない。

→仮に設定されている事件に対応する出来事、副次的に発生する二次的な出来事(例えばそれを予防・阻止しようとする出来事)を中心に据え、その因果関係を探る、というやり方を採っている。

◎この映画では人間にしか事件が起こっていないのがポイント。事件に一般性がない。正しい答えがないがゆえに不安が生じる。

→「予兆(予告、予言)」もまた人間的なものでしかない。本当は恣意的。それは実のところ心理的な人間関係に還元される。事件が人間にとってしか起こっていないとは、つまり自然にとっては何でもないということ。事件は人間という生物の主観でしかなく、人間が誰も死ななかったら津波も事件にならない。

→自然の人間に関わる部分だけが人間の関心にあるから、それによって因果関係が作られるという事態をシャマランは描いている。そもそもの自然が人間的な主観でしかないとなると、やにわにそれが事件性を帯びてくる。客観だと思っていたら主観だった、あるいは、主観だと思っていたら客観だった、というように。

→人為的な方がむしろ出来事性を感じるという逆説が起こる。ex. トーマス・デマンドの写真:「人間にとってはこのようにしか見えていない」「東京電力にとっては福島原発の制御室はこのようにしか映っていない」という極めて嫌な感じがする。

○ほとんどの事件は人為的。そして映画は主観的なもの、観客の心の中にしか出来事が起こらない。いわばフィリップ・K・ディック(Philip Kindred Dick, 1928-82)的。

トーマス・デマンド(Thomas Demand)《制御室 Control Room》2011

――

【ピンホールカメラとは何か】

●ピンホールカメラは様々な現代の写真家に扱われてきたが、それに含まれる問題ははっきりとは展開されていない。

○カメラの先駆けとなったカメラ・オブスクーラは、ピンホールカメラよりずっと前からあった(元々はエスキモーが使っていた)。そこで見える像が定着可能になったことがまず画期的だった。まるで他人の目から世界を眺めるかのような、本来見ることのできないはずのものが見えるようになったというスリリングさがピンホールカメラの画期性。

◎それは、自分の視界が誰にも共有されないということが共有されるようになった、とも言える。自分の眼に映る客観的な世界、それを人とは共有できない=ルネ・デカルトの「コギト」に対応。

○写真の出発点には「私しか見えていない」というある種のはかなさがある(死んだ人間が最後に見た映像が定着されるような)。しかしそのことはメディアに流通すると忘れられる。写真家はそこを狙う。

山中信夫《ピンホール・ルーム1》1973

アパートの自室それ自体をまるごとピンホールにすることで外界を撮影。

○山中信夫(1948-82)の《ピンホール・ルーム》がただのピンホールカメラと異なるのは、逆さまになった外界の風景と撮影者自身の影が両方映っていること。定着した影は物理的な痕跡。ゆえに外界の像、外部世界のほうが「主観的」に見える。影があるせいでそのズレが強調される。

宮本隆司(1947-)《ピンホールの家[世田谷・多摩川、東京]》2004

ホームレスの段ボールの家をピンホールにする。

佐藤時啓(1957-)のカメラ・オブスクーラを使用した作品:鏡の反射光を使っている。

――

【「主観」を成立させるものとしての写真】

○三浦雅士(1946-)は『幻のもうひとり』で「写真には撮った者の像が映っていない」と論じているが、むしろ逆で、写真にはどうしても撮った者の主観が入り込んでしまうのではないか、というのがここでの考え。

ex. 映画『東京戦争戦後秘話』1970(大島渚監督)には、入れ子状に、登場人物の少年が個人的に撮った8mm映画が出てくる。

ex. ジョルジュ・ディディ=ユベルマン(Georges Didi-Huberman, 1953-)が著書『イメージ、それでもなお——アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真』で分析した写真は、外枠があることが重要。

Cremation of gassed bodies in the open-air incineration pits in front of the gas chamber of crematorium V of Auschwitz, August 1944.(Anonymous. member of the Sonderkommando. Oswiecim, Auschwitz-Birkenau State Museum)

●ロラン・バルト(Roland Barthes, 1915-80)の写真論

○初期は記号論で徹底的にコード化されたものとして写真を分析した。ex. ロバート・キャパ(Robert Capa、1913-54)のスペイン内戦で頭部を撃ち抜かれ倒れる瞬間の兵士を撮った有名な写真も、硫黄島の写真もやらせだった。

ロバート・キャパ《崩れ落ちる兵士 The Falling Soldier》1936

○我々が了解できるものはすべてコード化されている、では「コード化されていないメッセージ」はどこにあるのか、という問いが後期の『明るい部屋——写真についての覚書』で扱った問題。

→写真はすべて変形される。

→蛍を自分の死んだおっかさんと見る『感想』の小林秀雄(1902-83)と同様に、ロラン・バルトは自分自身を精神分析的な態度で扱い、あえて写真を主観的に読み込んだ(自分がヘンタイであることをさらけ出して、失敗を演じてみせた)。

→最も内部にあるものが外部に露呈する(誰も共有できないものが、にもかかわらず露呈する)。ある人にはわかるが別の人にはわからない、というボーダーが絶えず揺れ動くような事態。主観と客観のズレそのもの。

ロバート・メイプルソープ(Robert Mapplethorpe, 1946-89)《ロバート・ウィルソンとフィリップ・グラス Robert Wilson and Philip Glass》1976

『明るい部屋』でバルトが扱った写真の一枚。彼は例えばこの写真に映っている左側の男(音楽家フィリップ・グラス)のほどけた靴紐を、コード化されていないメッセージ(全体に属さない細部)、すなわち「プンクトゥム(Punctum)」として読み込む。「プンクトゥムとは、刺し傷、小さな穴、小さな斑点、小さな裂け目のことであり——しかもまた、骰子の一振りのことでもあるからだ。ある写真のプンクトゥムとは、その写真のうちにあって、私を突き刺す(ばかりか、私にあざをつけ、私の胸をしめつける)偶然なのである。」

◎「わからないものがわかる」ということがなければ「主観」は成立しない。

「それは、かつて、あった」=写真を通してしか知ることができない不在の対象が確かにあったと感じさせる。

→絵だろうと写真だろうと芸術作品は基本模写。ゆえに問題は「我々は二次的な複製・翻訳されたものからしか世界を知ることができず、それを通して外部対象が確かにあることを知ることができるか」という枠組みだと思ってしまう。しかし重要なのは「複製された」という出来事性自体を描く(撮る)こと。

フィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh, 1853-90)《古靴 Een Paar Schoenen》1886

○マルティン・ハイデガー(Martin Heidegger, 1889-1976)『芸術作品の根源』で論じられたゴッホの描いた靴。なぜ本物の靴ではなく、靴の絵(複製、翻訳されたもの)である必要があるのか?

→靴なのに履くことができない。何の役にも立たないことが靴の本質を告げている。それは靴のイメージであるから靴としては一切使えない。そのことによって日常的などんな社会にも帰属しない(つまりコード化されていない)。日常的で世俗的な世界から見ればそれはノイズでしかないが、そのノイズであるということこそが逆転して、極めて特殊だがゆえに靴の本質である、という論になる(ただしそれを「主観的」だとはハイデガーは言わないが)。

◎対象に実在性があるのではなくて、それを解釈している過程に注目する。その過程にこそ観る側は感情移入する。

◎まず観客に「私しか見ていないかもしれない」という個別体験をさせるのが映画の基本。個別的な視覚をどう発明するか? そしてその後でそれをつなぐ(複数の人間がそのことを共有する)。

――

【イタリア・ファシズム建築の特異な古典性】

●映画『暗殺の森』

○イタリア・ファシズム建築の空間構成を使用している。

◎日本のナショナリズム建築(国家を代表する建築)は帝冠様式、ドイツのナチスは新古典主義を誇張したような建築を称揚。それに対して、ジュゼッペ・テラーニ(Giuseppe Terragni, 1904-43)やアダルベルト・リベラ(Adalberto Libera, 1903-63)などのイタリアのナショナリズム建築は、歴史様式にならず、合理主義的にもかかわらず古典主義的に見えるようなモダニズム。それが「人間のためではない」と思わせる本質的な幾何学性がある。その特徴はミース・ファン・デル・ローエ(Mies van der Rohe、1886-1969)の建築や、ドナルド・ジャッド(Donald Judd 1928-94)に代表されるアメリカのミニマルアートの彫刻にも影響を与えた。

ジュゼッペ・テラーニ《カサ・デル・ファッショ Casa del Fascio》1928, 1932-36

アダルベルト・リベラ《EUR会議場 Palazzo dei Congressi all'EUR》1930's

ドナルド・ジャッド《無題(六つの箱)Untitled(Six Boxes)》1974

ジャッドは古典主義的オーダーと現象(リフレクション)を双方用い、合理主義の機能性を反転させる。

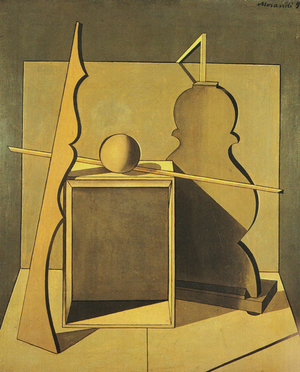

○イタリア・ファシズム建築は、絶対的な非人間性によって主観と客観の癒着を切り離す(ヒトラーよりもファシズムをわかっている)。それはジョルジョ・デ・キリコ(Giorgio de Chirico, 1888-1978)やジョルジョ・モランディ(Giorgio Morandi, 1890-1964)の形而上絵画のアプローチとも共通する。だがそれの建築を作るのか、絵画にするのかでは態度が異なる。彼らの絵画は「自分たちは幽霊のようにそこに住んでいる」という感触をもたらす。つまりファシズムにあえて身を寄せてそれを批判するというところがある。

○本質的な幾何学性とは「これはこういうものだ」と知覚的にはっきりわかるものであるということ。形而上絵画はすべて図面、設計図のように描かれ、あえてステレオタイプ(無特性、非人間的)にしている。眼で見ることが無駄である(まるで眼の無駄使い)、知覚しなくても存在する(頭の中だけで存在する)ということを強調する。

→ディテールのなさが「自分が見ているという行為は世界と無関係である」という疎外感を観る側に生じさせる。ミニマリズム(ex. アンディ・ウォーホルの映画『エンパイア』)も同様に、わざわざ見るまでもないという外観の単調さによって、自分の知覚経験がどこにも位置づけられないような、極めて主観的なものに反転させる。「見る必要がないにもかかわらず見ている」という純粋な余剰。

ジョルジョ・デ・キリコ《精神の死 Death of a Spirit》1916

ジョルジョ・デ・キリコ《王の凶悪な天才 The Evil Genius of a King》1914-15

ジョルジョ・モランディ《静物 Natura morta》1918

○デ・キリコの絵画に影響を受けた建築家アルド・ロッシ(Aldo Rossi, 1931-97)のやり方はさらに複雑。例えば1979年のヴェネツィア・ビエンナーレに出品された水上劇場は、遠くから眺めると古典主義建築だが、海の上をふわふわと揺れ動く可動性と板で作られているためすぐに解体できるような仮設性をもっている。つまり、古典主義が実体でないならそれをむしろ徹底的に主観的=虚像(フェノミナ)にする、というアプローチを採っている。出来事性はすべて劇場的なものでしかない。

→しかしデ・キリコやアルド・ロッシの限界は、そこに住まうものがすべて幽霊(過去の亡霊)であるがゆえに、新しい建築をつくれないというところ。

アルド・ロッシ《世界の劇場 Teatro del Mundo》1979

海上に浮かぶ、まるで夢の中にあるかのような建築。

――

【次回までの課題】

[1]様式

今回と同様の映画の様式を写真に置き換えて使用する。

参照する映画を、以下のものに変更してもよい。

■『脳内ニューヨーク Synecdoche, New York』2008 チャーリー・カウフマン監督

■ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の「生の三部作」:『デカメロン Il Decameron』1971、『カンタベリー物語 I Racconti di Canterbury』1972、『アラビアン・ナイト Il Fiore delle mille e una notte』1974

[2]テーマ

現在形の出来事で、すでに語られていて一般化されている(社会化されている)出来事を扱う。以前の課題のようなニュース記事でもよい。とにかくテーマを入れる。

※しかし、これまで述べてきたように、客観的な出来事など存在しない。すべての出来事は噂話、すなわち情動の流れでしかない。ただ、いきなり「主観的に撮る」と言うと「世界と自分が一対一で向き合う」ということになってしまいがちなので、そうではなく、批判的対象(指標)として現在形の事件(ケース)を扱え、ということ。

[3]非中枢的感覚

共有できる様式とテーマを明確にすることに加え、それを壊してしまうようなそれ以外の要素、例えば痒みのような情動に回収できない別の感覚、中枢化されていない感覚を入れる(それがなければ「主観」にならないから)。

※写真の基本は、政治・文化階層ごとに視点が違う、共約不可能な複数の立場があることを示すことにある。それを忘れないこと。また「客観的な出来事はない」と言ってもすべてがシミュラークル(模擬物、模造品)というわけではない。写真を撮るという過程自体の出来事性(制作行為の現実性)を考慮すること。

筆記者=高嶋晋一