岡﨑乾二郎 芸術理論ゼミ|2012年度講義録より[2]

この講義録は、四谷アート・ステュディウムの学生のみに公開している講義録より、一部を抜粋したものです。

>> 芸術理論ゼミの講座案内はこちらです。

第2回|INDEX

I. 前回のアウトライン

II. 司馬江漢(1747−1818)

III. 司馬江漢『西洋画談』(1799)

IV. 絵画と呼ばれるものの分類

_____________________________________________________________________________

I.

前回のアウトライン

高橋由一《左官》(1875-76)

壁の落書き(浮世絵の下絵にあたるような役者絵)を消そうとしている左官屋。

油画で描くことによってその関係をおもしろがっている。

●あらかじめ感性の体系があってそこに切断があるという、高階秀爾的な理解の問題点

●違和感の原因は、高橋由一が批評的な態度で意図的にやっているとしか考えられない

●日本ではこのような批評的な態度は、由一以降無くなったかもしれない

高橋由一には、絵画を美的な統一体として捉えたり、日本を代表する絵を描こうとする(日本文化の中の様々な技法を統合してあるスタイルを作る)態度はない。浮世絵と油画は相反する、全く別ジャンルのものであるという分別がついていた。

II.

司馬江漢(1747−1818)

浮世絵師・鈴木春信の一番弟子。師匠の急逝後、春信の贋作を作って販売していた。

南蘋派の宋紫石の弟子でもあり、高橋由一に最も影響を与えた人物。

司馬江漢《驟雨待晴図》(c.1797-1800)

実は司馬江漢の作品のうち、現在確実に本人作と言えるのはこの作品だけ。

贋作が山ほどあり、一時は広重の絵を江漢風に描くのが流行ったほどだった。

この作品はまた、広重が下絵に使ったと言われており論争になっている。

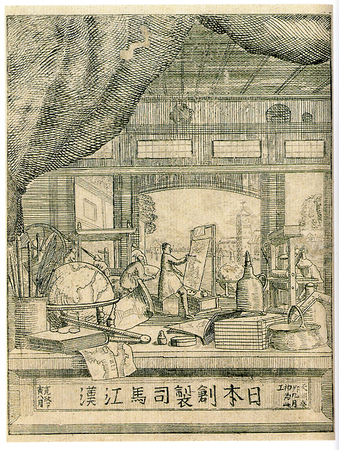

司馬江漢《江漢画室図》(1794)

自作の銅版画プレス機。前景に描かれたカーテン。

絵そのものよりも絵を成り立たせる周辺の背景やアイテム、コンテクストがすべて描かれている。

西洋画を単に模写したというわけではなく、顔の表情は東洋人のものに置き換えられている。

左|《異国工場図》、右|《革工図》

江漢が生産過程に興味をもっていたことがわかる。

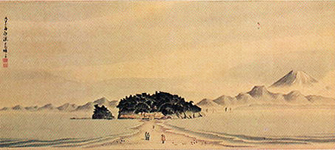

左|司馬江漢《江之島富士遠望図》、右|高橋由一《江の島図》

由一がしばしば江ノ島を描いたのも、江漢に影響を受けてのことだと言われている。

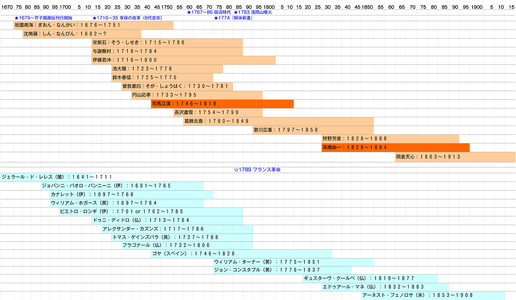

cf.)17C後半~18Cの流行

●ヨーロッパ=ロココ、新古典主義、シノワズリ(中国趣味の様式)、啓蒙時代。

●日本=享保の改革(1716-35)によりキリスト教関係以外のあらゆる輸入本が解禁。蘭学を含む西欧の文化が一挙に入ってきた。

1|デルフトタイル(オランダ/17~18C頃)【詳細】

左、中央|17世紀。中国から輸入された水墨画風の藍彩タイルを真似て、わざとヘタウマに描いている。

右|18世紀。ポンチ絵で描かれた新約聖書の一場面(マタイ伝)。

2|ロココ様式

ex.)

■ピエトロ・ロンギ(Pietro Longhi, 1701-85, イタリア)

《貴族の家族 Ritratto di famiglia》(1752)

陰影がはっきりした背景、子どもや人形のように肖像を描く:オランダ絵画からの影響。

3|カタログの出版

さまざまな様式の発展ともに、多数の百科事典や技法書が世界中で出版された。これにより様式の差は(感性の違いではなく)体系の違いだと理解され、いわば「知的好奇心を満たす視覚」というものが世界的に流行していた。

ex.)ドゥニ・ディドロ(Denis Diderot, 1713-84)『百科全書』(1713-72)、

『和漢三才図会』(わかんさんさいずえ/1712):中国の『三才図会』を手本とした百科事典

cf.)Gérard de Lairesse『A Treatise on the Art of Painting 絵画大全』

左|『絵画大全 A Treatise on the Art of Painting』(1710)エラルート・デ・ライレッセ(Gerard de Lairesse, 1641–1711)

中|『芥子園画伝』(かいしえんがでん/中国、清代)

水墨画を木版画で解説しているため版画絵手本。中国画の初学者用入門書として最も普及した。

右|『美の分析 The Analysis of Beauty』 (1753)ウィリアム・ホガース(William Hogarth, 1697-1764)

ホガースはロココを先取りした版画家でもある。司馬江漢の画風との類似。

S字螺旋状の曲線は「描くに難しく、把握するにも難しい」。

つまり図形化できず視覚的にも捉えられない(ポリクレイトス『キャノン』における「蛇状曲線」の言い換え)。

世界的にあらゆる流派が混在していた時代、江漢は輸入された作品や書物等から世界の最先端の情報を入手していた。つまり司馬江漢は(由一よりも)美術史的な知識が豊富だったと考えられる。

同時に、西洋にも東洋の文化が入っていたので、日本と西洋の関係だけでみていると同時代性が抜け落ちてしまう。

由一がまず狩野派を勉強したからそのような感性が固着したという、高階秀爾の指摘が見当違いであることがわかる。

cf.)同時代の作家

■祇園南海|ぎおんなんかい(1676-1751)

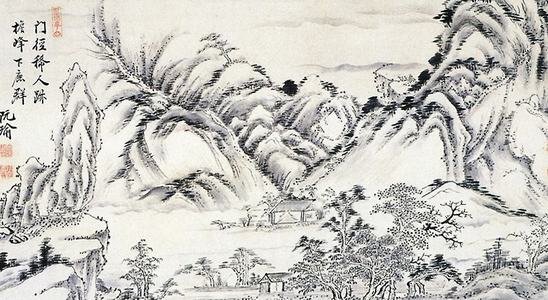

祇園南海《峰下鹿群図》(ほうかろくぐんず/18世紀)

祇園南海は『芥子園画伝』を輸入初期に読み、中国絵画の研究をする。

かつて日本に入ってきた中国画を範に絵を描くのではなく、体系的に中国画を理解しようとした。

■沈南蘋|しんなんびん(1682−?)

沈南蘋《麒麟之図》(1749)

狩野派と比較してもグロテスクともいえるほど写実的。

南蘋は江戸幕府の要請で中国から来日し、長崎で画塾を開く。若冲らに影響を与える。

沈南蘋の画塾では、体系化された技法のもとで教育が行なわれていた。同時代の祇園南海のほうが文学的で趣味がよく、南蘋は装飾的で技法に偏りすぎていると思われていたが、学術的には南蘋の画風のほうが衝撃を与えた。

■鈴木春信(1725?−70)

《三十六歌仙 源宗于朝臣》

つるんとした丸い顔など表情の描き方に、ロンギやホガースと似ている部分がある。

III.

司馬江漢『西洋画談』(1799)

「医者(筆)が良薬(絵具)を用いて病気を治そうとするのに、その病気(画)がそもそもどこから、なぜ発生したのかも知りもしないで、ただ医者の心がまえ(筆意)ばかりを強調しているようなものである。画についても理屈は同じなのだ。」(前掲p.474)

つまり、西洋画は道具であり役に立つということ。

曽我蕭白(そが しょうはく, 1730-81)のように、酒席の余興に一筆描くのとは全く機能が異なる(日本ではむしろ絵を描くというパフォーマティブな行為そのものが褒められてしまう)。

1. 趣味の問題

「西洋画にはひとつの趣味がある」(高橋由一)

出発点が感覚に依拠するから、趣味は目的をもたない。あえて言えば、趣味はそれを見ること自体が目的。それによって何かに役にたつなどとは考えない。モダニズムは趣味を極める方向に行きがち。

◎趣味 = 感覚が位置づけられる場所 = 他者の同意(共通感覚)

◎快 = 主観的であることを超えて、他者の同意を求める

ex.)「あいつと俺は趣味が合う」

「あの時 同じ花を見て/美しいと言った二人の/心と心が 今はもう通わない」

(「あの素晴らしい愛をもう一度」加藤和彦+北山修 より)

↑

↓

西洋画には目的があり、道具である(趣味ではない)

「趣味」は複数ある。様式を変えると同時に趣味も変わってしまう。趣味を選ぶ動機、方法の違いがどこにあるかを言わないと成り立たない。江漢は、芸術を趣味の問題としては考えていなかった。

『芥子園画伝』に影響をうけた南海の論も、趣味判断による技法という範疇を超えず(アメリカのフォーマリズム的)、「その技法の選択によって、単に空間的な効果だけを狙うのではなくイデオロギーまで変わる」というところまで論を進めたのは、江漢が最初だった。

2. 写生と写真

●写真

「この西洋諸国の画法の基本は、写真(真を写す)[*1]というものであって」(p.473)

「写真、つまり真を写しているのでなければすぐれたものとはいえない」(p.476)

*1………写真というメディアの登場以前に、すでに写真の定義を行なっている。江漢が「写真」という言葉を作った。

「写真」の「真」が示しているのは、「写生」の「生」に対する死のことであり、死体を描くということに近い。

つまり写真においては、客体としての対象と、それを見る主体との関係が切断されている。(「絵画とは何か」より)

●写生

写生とは共同体的な同意で皆が共感できるもの。

ふつうは写生のほうが生き生きしているといわれるが、江漢は「筆致など関係ない、むしろ見えないようにしたほうがよい」と言った。

- 円山応挙/葛飾北斎………

観る側をびっくりさせようとしている(視覚的妙を狙った構図の工夫、画題の工夫)

- 司馬江漢………

観る側をびっくりさせようとしていない(冷徹に感情移入せずに描く)

→→→この江漢の絵に影響を受けた歌川広重は(北斎の画を技巧的構図を誇示しすぎる、わざとらしいと批判しつつも)、結局は美的な対象として調和する「自然らしさ」をもつ風景を作り出すことに帰着することになった(具体的には、湿度のある空気で包み込まれたような風景)。

3|風景画の定義

●風景画とは:

感情移入不可能な対象。写生では描けない、自分が知らない光景を客観的に描く。

したがって、距離がないとダメ(「遠くにありて思うもの」)。

cf.)

■ジョン・コンスタブル|John Constable(1776−1837)

油彩で牧歌的な絵を描く(ホガースのような通俗的な絵を描いている)一方で、雲や木の根っこなどを対象とした絵にならないスケッチを多数残す。西洋で初めて風景を自律したものとして描写した(風景画の成立)。しかしそれらのスケッチと展覧会用の作品とでは作風が分裂してしまった。

■ルーク・ハワード|Luke Howard(1772−1864、自然科学者)による雲の観察スケッチ:

雲の種類を分類するために多くのスケッチを行いそれを体系化。雲が4つのパターンの組み合せであることを発見した。コンスタブルに大きな衝撃を与えた。

cf.)旧理の学(江漢)

「西洋の画法はよく物の理をきわめ、それにのっとっているものなのだから(以下略)」(p.478)

つまり西洋でも、旧理の学はこの頃あらためて発見された。

IV.

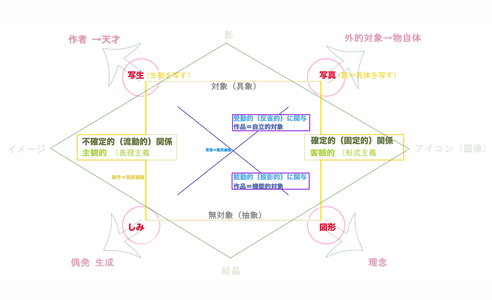

絵画と呼ばれるものの分類

CREST「デジタルメディアを基盤とした21世紀の芸術創造」描画基礎研究

Lecture「絵画とは何か2」岡﨑乾二郎(2006)より

司馬江漢がこのような構造主義的モデルを自覚して描いていたとすると、美術史が作れなくなる(歴史が語りにくくなる)。そして歴史が省かれるがゆえに何度も同じ問題に回帰してしまう。

実は写生には視点が含まれていなくてはならない。主体が対象をどう捉えたか、あるいは主体が対象に疎外されているという経験もが写生の中に含まれる。

●独歩の発明

cf.)柄谷行人『日本近代文学の起源』

——国木田独歩『忘れえぬ人々』(1898)について(要約)

忘れえぬ人とは、自分がかつて写真の中で見た被写体。実際に出会ったことがない無関係の人であるからこそ忘れがたい(風景の発見)。

自分は外から見ている(感情移入できない)という気持ちに、感情移入しているという点。

疎外感自体、主体と対象が切断されているということ自体も主体と対象の関係として描けるということ。

cf.)

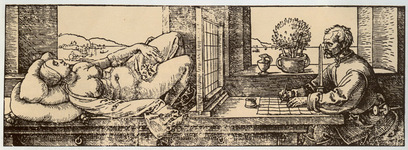

■アルブレヒト・デューラー(Albrecht Dürer, 1471-1528)「遠近法図」

「しかし、ここでデューラーが示しているのは、遠近法の絵は、欲望を介して描いてはいけないこと、むしろ欲望をいかに遮断して描くかが重要だということなのです。その場合、画家は描く対象が何であるかを知っていては困るので、むしろわからずに描いた方がいい。」(「絵画とは何か2 」)一種の西洋写実画のモデルともいえる。

上図「絵画とは何か2 」は、ロボットに絵を描かせるプロジェクトの一環で発表された。

ロボットによる描画方法は、まず対象物を写真で撮り、その基礎データを分解・フィルター加工を施してデフォルメすればよいと、ほとんどの科学者は考えていた。

このモデルが成立する条件は「対象とそれを見る人の関係が固定的であること」である。つまり見る人の態度がいくら揺らいでも対象の意味は変わらない。

写生は逆に、見る人の位置づけが変化すると対象も変化する。その対象と主体との変化を描くのが写生。

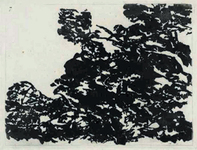

cf.)「しみと図形」ケネス・クラーク(Kenneth McKenzie Clark, 1903-83)

絵画には2つのタイプがある。それが〈図形〉と〈しみ〉である。(文字や幾何学的な図形も含む)〈図形〉は意味が確定的に理解される。〈しみ〉は主観的な態度によって意味が変わってしまう。

●〈写真〉と〈しみ〉

コードがなくても(何が写っているか不明瞭でも)成立する。

対象との距離が確定的でも、偶然性が介入するため「意味不明なもの」が成立する。

一方、〈図形〉と〈写生〉は能動的(共同体的)に見ることを要請される。

cf.)チューリング・テスト

実験対象が「知能を持っているかどうか」を観察するには、対象が実際に知能をもっているか否かではなく、対象の応答によって実験者の認識が定義されなくてはならない。つまり、見ている人が自分にタマシイがあると自覚する、という構造でなくてはならない。

■アレクサンダー・カズンズ|Alexander Cozens(1717−1786)

カズンズはしみを先に作り構図を崩しておいて、それを風景に当てはめるという手法を作った。

主体が対象を位置づけるのをいかに乗り越えるか、ということを考えるなかで出てきた手法。

●趣味的な判断

《残酷の報酬(「残酷の4段階」より)/ Reward of Cruelty(from “The Four Stages of Cruelty”)》(1751)

ヒュームやディドロなどの哲学者ないし文学者にも影響を与えた作品。

確信犯的に趣味がよくない(媚びていない)=趣味がない絵を描いた。

西洋美術史上には、決して皆が褒めるような作品を作ったわけではないのに、革新的な影響力をおよぼす作家がいる。

その共通項は趣味的な判断を無視している点にある。

cf.)ウィトルウィウス的人体図

左|フランチェスコ・ディ・ジョルジョ(Francesco di Giorgio, 1439-1502)作

右|レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci, 1452-1519)作

ジョルジョ作の身体が曲がっているのは、人間が歩くときの運動曲線を描こうとしたため。ダ・ヴィンチの方は美しいが、動きが固定的である。

この図の元になったウィトルウィウス(Marcus Vitruvius Pollio, c.80–70 BC-after c.15 BC)『建築論 De Architectura』は運動理論として展開でき、その意味においてジョルジョの図のほうが合致する。ダ・ヴィンチは理論を超えた細工を施している。

しかし美術史の問題は、「それが誰に受容されどのような影響関係を作っていったか」にある。

つまり美術史を再考する際には「趣味の問題」は無視できない、ということでもある。

なぜ高階秀爾が高橋由一をあのように受容したのか?また、なぜ皆がその理解を規範にして由一の絵画を見るようになったのか?岡倉天心、矢代幸雄、高階秀爾の流れのなかで、ある日本美術の見方(趣味の体系)ができあがってしまった。

だがその体系に従うと、司馬江漢はどのように見てよいかわからず(歴史的に位置づけにくく)、いまだに正当な評価を得ていない。間違った受容のされ方(リアクション)が歴史になってしまった例のひとつである。

cf.)贋作作家

■ハン・ファン・メーヘレン|Han van Meegeren(1889−1947)

左|《エマオの食事 The Disciples at Emmaus》(1936)

右|裁判中のメーヘレン

フェルメールの贋作画家。美術史の知識が豊富で、「フェルメールがなぜあのスタイルになったか」という空白を埋める、

まさに美術史家が欲しかったストーリーをすべて入れ込んだ絵を描き、美術史における一大スキャンダルを巻き起こした。

―

由一の制作活動には政治的なポジションが組み込まれており[*2]、江漢のようなポジションには立てなかった。

一方、江漢の作品は政治的にはあまりに飛びすぎていて、受容する側はそれをどのように使うかを位置づけることができなかった。

*2………ただし、由一の晩年の作品にあたる日本各地のスケッチや石版画については、第3回講義を参照

構造主義的な方法は、図式的に〈むこう〉と〈こちら〉とを区別する。それは「感覚と形式を分ける」という図式への対抗手段としては役に立つ。

しかし、司馬江漢自身は構造主義的に考えて絵画を作っていたにもかかわらず、いわばアウトサイダー・アートとして扱われていた。今後は、このように批評的な位置づけがなされてこなかったものについても再考していきたい。

筆記者=梶原あずみ