岡﨑乾二郎 芸術理論ゼミ|2012年度講義録より[1]

この講義録は、四谷アート・ステュディウムの学生のみに公開している講義録より、一部を抜粋したものです。

>> 芸術理論ゼミの講座案内はこちらです。

第1回|INDEX

今年度は「明治以降の日本で生産された美術」(日本という近代国家に帰属させられた作品)を中心に扱う。

I. 参考文献

II. 《法華堂根本曼荼羅図》

III. 《吉備大臣入唐絵巻》

1. 文化財の流出

2. 低評価の罠

IV.「特殊かつ普遍」とは?

1. 『世界における日本美術の位置』

2. バウハウス/クレー

V. 装飾の特殊性=変形規則|矢代幸雄、ヴォーリンガー

1. 装飾に特殊性を見出す

2. 装飾とは具象か抽象か?

3. 装飾とジェンダー

Ⅵ. 特殊と徴候

1. 矢代、ヴォーリンガー、ヴェルフリンの共通点

2. 徴候とは

Ⅶ. 高階秀爾『日本近代美術史論』に対する異論

1. 高橋由一

2. 《花魁》について

3. 北方ルネサンスとの関係

4. リアリズムと批評性

………………………………………………………………………………………………………

I.

参考文献

1. 『世界における日本美術の位置』矢代幸雄(初版は1948/ただし元になった講演は1934)

2. 『日本近代美術史論』高階秀爾(1971)

→ 日本近代美術史を語ろうとするとこの2冊が基本文献。現在でも日本美術史にとってのドグマとなっている。

■矢代幸雄

専門はイタリア・ルネサンス美術。サンドロ・ボッティチェリ。1921〜25年欧州留学、バーナード・ベレンソンに師事。美術研究書で細部の図像を多用するという画期的な方法を初めて導入し、英文での著作『サンドロ・ボッティチェリ』(1925、ロンドン)を出版。

■高階秀爾

専門は西洋美術史。1954〜59年渡仏。

→ 両者ともに西洋美術史家。西洋美術について一仕事済んでから、日本美術史にとりかかっている。

II.

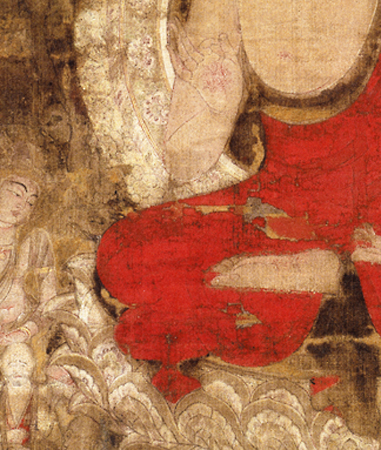

《法華堂根本曼荼羅図》(ほっけどうこんぽんまんだらず/8世紀・奈良時代)

霊鷲山(りょうじゅさん)の釈迦が悟りを開いたときの図。

「釈迦の頭は常に霊鷲山にある。ゆえに釈迦はいつでもどこでも現れる」。唐の画家・荊浩(けいこう)の山水画を思わせる。

制作された時代は《法隆寺金堂壁画》とほぼ同じ。つまり日本最古の絵画の一つである。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」(2013/6/16まで巡回中)展示作品のひとつ。

明治初期の神仏分離令などの政策によって、仏教施設の破壊や、僧侶の神職への転向等、

国家から仏教に対して強い圧力がかけられる(排仏棄釈)。

それまで役所的な機能を担っていた寺には自動的にお金が入らなくなった結果、多くの仏画が流出した。

《法華堂根本曼荼羅図》も1980~90年代にボストン美術館に売却された。

当時ボストン美術館東洋美術部門長であったフェノロサ、ビゲローらが東洋美術の蒐集を始めたのもこの頃である。

■アーネスト・フェノロサ

東洋美術史家、哲学者。1878〜90年日本滞在。のちにボストン美術館東洋部長。

東洋の仏画と西洋ルネサンスのダヴィンチが繋がっている(特に背景の山水の描き方)と考えた。

■岡倉天心(フェノロサの助手、後任)

ボストン美術館中国・日本美術部長。

狩野派を推したフェノロサの美術品収集の方針を転換。より平面的な琳派を押す。

また、そうした指針に適った作品を描いた横山大観、菱田春草、下村観山、小倉遊亀ら、近代的な日本画家を見出した。

cf.)仏画の厳しい規範

仏画と浮世絵のような世俗的な大和絵とはそれが果たす社会的な役割、機能がまったく違っていた。

ゆえにその描き方、技法もまったく異なっている。

背景の描き方、小さな顔などの部分に(規範から外れた)画家の技量が現われる

ex.)

●画像左:《悲母観音図》 狩野芳崖

さまざまな元絵を組み合わせ、アカデミズム的に仏画を描いた(絵から絵を描いた)

●画像右:《雲龍図》曾我蕭白|水墨技法を使って大和絵を描いた。

「ボストン美術館展」会場ではこちらがメインとして扱われ、人集りができている。

III.

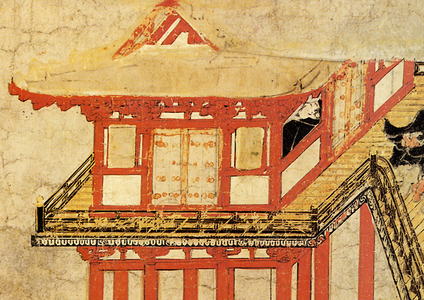

《吉備大臣入唐絵巻》(12世紀末頃)

1932年、ボストン美術館収蔵。遣唐使の吉備真備(きびのまきび)が在唐中に幽閉された。

鬼(幽霊)となった安倍仲麻呂に導かれ、皇帝による『文選』や囲碁による無理難題を解き、ついに帰国を達成するという内容。

1. 文化財の流出

この絵巻は国内では長く売れ残り、とうとうアメリカのボストン美術館に流出した。しかし、売りに出したコレクターは「国賊もの」と激しい非難をうけ、大きなスキャンダルとなった。

これが契機となり、国宝や重要文化財制度の制定が行われ、文化財が海外に流出しないよう法律で定められることになった。以降現在までその制定は継続されている。

当時、ボストンにいた矢代は、この絵巻を褒める米国人をみて、外交上の局面で戦略として芸術・文化が役に立つことを悟り、もっと日本の美術品が海外に流出すべきだと考えた。

日露戦争は、英米独らが代理戦争として日本に戦わせたという説がある。そして、ボストン美術館にこの絵巻が収蔵された年は、満洲国が設立される一歩手前の時期で日本の国連脱退などもあり、日米関係は最悪な状態だった。『世界における日本美術の位置』はそうした時期に書かれた。

2. 低評価の罠

矢代は、この《吉備大臣入唐絵巻》にあえて苦言を呈す。

いわく、「日本文化の絵巻の典型的な素晴らしさを伝える作品である」(=これくらいの作品は日本にはまだまだある)、「《伴大納言絵巻》などと比べるとカタい」など、欠点を挙げ連ねている。

特に、同じ塔楼が何度も繰り返し出てくるという斬新な特徴については、「動きが固まってしまう(運動表現がされていない)」つまり「構図が単調である」ことを低評価の理由としている。

文化財の海外流出を推奨する一方で、そうした作品を美術史家が評価しすぎると、売った人間が糾弾されてしまう。

矢代は、国内の美術品を海外に売ることによってナショナリズムが発生してしまうという危惧から、わざとこの絵巻を批判したのであろう。

政治的背景を汲んだ矢代なりのレトリックだったが、それによって作品の評価が固定され、彼の言説は後々まで日本美術史のドグマとして機能してしまうことになった。

―

ex.) 岡倉天心『茶の本』、『東洋の理想』

異なる文化間に齟齬が起きる時、芸術がいかにその役割を自覚し文化的に和解をみるか、それとも武力で解決するか、という理屈のもとに書かれた。

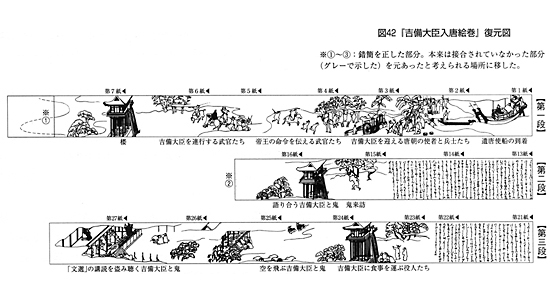

cf.)黒田日出男(歴史学者)

『吉備大臣入唐絵巻の謎』において絵巻の解析、再構成を行なう。

●吉備大臣入唐絵巻 復元図(『吉備大臣入唐絵巻の謎』より)

絵巻には欠損箇所があるが、黒田の解析により現存している場面だけでストーリー通りの流れが整理されて甦った。

絵巻のなかの塔楼は、規則正しく同一間隔で登場する(≒ミニマリズムの手法:反復の効果)。吉備真備のほとんどの行為は、塔楼の窓のなかでだけ行なわれており、その表情の描写に優れている。

矢代はこの作品の本当の面白さについて語れなかった(できたかもしれないが)。そして、上記のような事情から日本美術の特質を一般化しようとする。

政治的な情勢が美術批評に反映してしまうという罠は、日本美術史を再考していく上でのひとつのポイントになるだろう。

IV.

「特殊かつ普遍」とは?

1. 『世界における日本美術の位置』

美術作品の本質は、民族的・土着的(ローカル)でありながら普遍的・世界的(インターナショナル)。

真の強さは他流試合によってしか現われない。すべての文化は特殊かつ普遍である(つまり一元化/一般化できない)。これはナショナリズムに関わるひとつのテーゼである。

cf.)和辻哲郎『風土―人間学的考察』(1935初版/1943改訂版:『世界における日本美術の位置』と同時代)

2. バウハウス/クレー

バウハウスの基本方針は、表現主義の構造化・形式化である。つまりバウハウスもまた、ある特殊を普遍的なものに高めようとする試みだった。そしてその「特殊」とは、技術過程における特殊性である。

バウハウスでガラス絵工房のマスターだったパウル・クレーは、これを種子から発芽へという発展過程(=ものが生まれ育まれる仕組み)にみていた。

すなわち、種子は普遍である。しかし土や光などの場所の違い、つまり環境条件の差異によって、各々が特殊に生育される。そして芸術作品とは、種子そのものではなくその成長規則を扱うと考えた。

V.

装飾の特殊性=変形規則|矢代幸雄、ヴォーリンガー

日本美術は「繊細で優美で装飾的。空間的に構築性がなく平板だが、非常に細密に描き込まれている」と思われがちである(若冲がもてはやされる理由もそこにある)。

一般的に、装飾性は全体の構造に対する付随物であるか、細部にこだわる態度だと思われているが、矢代はそれとは全く別の理屈で日本美術の特色を述べている。

1. 装飾に特殊性を見出す

矢代の論の進め方

①まず欠点を言う。ex.)日本美術は装飾的である/弱々しい/平面的である。

②その欠点(マイナス)を利点(プラス)にひっくり返す。

「特殊が特殊のままで各々普遍である(普遍と一般化は異なる)」という理屈は一見正しそうにみえるが、はたしてどうだろうか?

cf.) 同様な理論の先行例…………

『抽象と感情移入』(1908)ヴィルヘルム・ヴォーリンガー

生産者の日常的環境における事物たちとの関係が密接で親和的であるほど、具象に向かう。だが、それが切断されていると芸術は抽象化に向かう。cf.)クレーによる引用:「今の時代は抽象に向かわざるをえない。それくらい環境との親和性を失ってしまった」

装飾の特殊性はしかし、「抽象(幾何学、離反・疎外)⇔ 具象( 感情移入、親密・融和)」という二項対立で一般化しうるものなのか?

2. 装飾とは具象か抽象か?

ex.)ケルト文様:具象なのに歪んでいる|聖書:文字が消化されてどんどん変形されている

装飾とは、対象を受容するための形式である。つまり、対象を咀嚼し使いやすく変形することであり、他の文化圏から輸入した形式をカスタマイズする方法である。

=消化、変形の仕方自体に形式性がある。

=ドイツ芸術(ゲルマン性)に固有の形式というものはないが、

あるとすれば異文化の吸収の仕方、その独自な変形の仕方に見出される。

ヴォーリンガーは、ハインリヒ・ヴェルフリンとほぼ同じ結論に至った。そして「日本美術の特質はどこにあるか」に関する矢代の答えも同様のロジックに拠っている。

3. 装飾とジェンダー

さらに矢代は、そこに確信犯的にジェンダー(性差)の区分を被せた。

形態性・物体性 = 男性的 ←→ 装飾性 = 女性的(いつどのように変形するかわからない)

ex.)本居宣長………

手弱女振り(たをやめぶり)には大和心があり、益荒男振り(ますらをぶり)は輸入文化。

cf.)映画『新しき土』(1937)

・アーノルド・ファンク/伊丹万作共同監督(日独合作)。原節子の初主演作。

●「表向き静かだが、いつ爆発するかわからない」という台詞。

●原節子の水泳のシーンは急遽挿入された。

製作中に開催されたベルリンオリンピックで前畑秀子が200m平泳ぎで金メダルを取ったため。

Ⅵ.

特殊と徴候

1. 矢代、ヴォーリンガー、ヴェルフリンの共通点

三者の論はすべてフロイトの影響を受けている。

まず最初は部分しかない。そこには特殊な徴候だけがあり本体はない。そして複数の部分(徴候)を組み合わせて空虚な中心概念を埋めていくという方式。

しかし「日本」という中心概念がなぜか与件のようにあらかじめ与えられていて、それに当てはまる条件を拾い出しいくという形をとる。これが矢代の方法論である。

未だに「日本美術は装飾的で繊細、女性的。手が器用で、マイナーな装飾的なものを重視してきた」、という言い方がされる。政治的には正しいかもしれないが、そのように一般化(一元化)することは、かえって別の側面を見落とすことになる。

文化的な差異を抹消し、強圧的に一元化しようする近代帝国主義にたいして、特殊で一般化できないものの価値を守ろうという方法論は確かに有効な面もあるが、それを簡単に美術にあてはめてしまうと空虚な中心概念の方が実体化されてしまう。

2. 徴候とは

徴候とは、思考の過程である。そこから探偵小説のように、複数の状況の重なり合い/コンフリクト/干渉が見えてくる。このような文化間の葛藤を見出さなければ、作品の制作過程(現場)や受容過程の、微細な特殊性を読み取ることはできない。

一般的な形式ではなく、つねに特殊な徴候を読むこと。

例えば、美術作品を一般形式に還元して観るよりも、なぜこのような主題の絵を描いたのか、なぜここで筆触を変えたかを読み取り、ルールとして一般化できない戦い方を見ることである。

cf.) 時枝誠記「言語過程説」………

発せられた言葉の意味を追うのではなく、なぜその言葉を発したか、

その言葉を発する時にどういう躊躇をしたかという、

その発話の過程(助詞や助動詞、てにをはの使い方)を追うことで、

感情や思考のプロセスを読み取ることができるという考え。

Ⅶ.

高階秀爾『日本近代美術史論』に対する異論

1. 高橋由一(1828−1894)

日本で最初の油絵画家。当時ほかに油絵画家はおらず、興行師的に自らで発表する以外には、作品を発表する場がないに等しく孤立していた。

マネより4歳上、セザンヌより22歳上の年齢にあたり、明治元年、40歳を過ぎてから画家になった。

日露戦争後の日本は、現在よりも海外の情報が独占的に入りやすく、由一が置かれているのと同様の事態が、同時代の問題として世界中で現われていた。

風景画、土木工事の現場など、国に雇われて記録画を描いていた由一の作品は、純粋な鑑賞目的の絵だとは思われていなかった(単なる写実であると認識されていたり、「絵」だと見ない人もいた)。

しかし完成作品は、はたして施主の依頼内容にとどまっているかどうか? 受け手がまったく期待していなかった部分があるのではないか?

2. 《花魁》について

「西欧の油絵という技法の奥にある感受性とは明らかに異質の感受性がそこにあり、しかもその異質の感受性が、本来そこにふさわしい乗り物ではない油絵という技法に乗って見る者に伝えられて来るというそのことに由来するように思う。」(高階秀爾『日本近代美術史論』)

高階は、この絵を全体として「不自然に平板」であると評し、単に空間として見ることができないという類の「マイナスの徴候」として捉えている。

徴候として何かが見えているが、その原因は見ている自分のほうにあるのか、由一作品のほうにあるのかわからないという、まさしくフロイト的な状況。

西洋の絵画技法を使って描いたのに、それとは違いが出ている。その原因は技法を行使する使い手の違いである、というのが高階の論だが、その違いによって「日本的な感受性」という別の体系があるということを前提にしてしまっている。

他所から輸入された文化によって元からある文化が変形される。そのことによって、日本独自のものがあったこと(何であったのか)がわかるという、王道の美術史論である。

3. 北方ルネサンスとの関係

ハンス・ホルバイン《トマス・モア》1527

由一はおそらく、北方ルネサンスの影響を受けていた(北方ルネサンス好きの岸田吟香(岸田劉生の父で実業家)の援助を受けていたことからも、接点はあり得る)。

油絵具を発明したファン=アイクら、北方ルネサンスの画家たち(他にホルバインなど)は、細密描写に優れ、様々な素材の質感(材質)の微細な描き分けができるという油絵具の特徴をフルに活用した。いわば高解像度のパンフォーカスのようなものである。由一は、この技法上の特徴を明らかに意識していた。

4. リアリズムと批評性

幕末前後に流通していた花魁のイメージ。上段左は喜多川歌麿の美人画。

由一が《花魁》を描いた当時、流通していた花魁の写真は、浮世絵のように顔面を平板に仕立てていた(白飛びさせていた)。

その花魁の表象のされ方と比べると、由一の絵に描かれた花魁の顔は陰影が深い。まるでデータとして型取りするように描いている(そのため完成後にモデルの花魁から「こんなのわたしじゃない」と文句を言われてしまったらしい)。

つまり、浮世絵用の化粧で来たモデルを油絵で描くという、二重に屈折したことやっている。平たく言えば「浮世絵風の写真で美人に映るような化粧をしてきた女を、油彩で描けば醜くなる」という意地悪なことをしている。

由一はまた、広重のような日本画(浮世絵)でよく描かれていた風景をあえて油彩で描くという、いわばドナルド・ジャッドの作品を木で作り替えるようなことも試みている。

そこに「異質の感受性」を見出せるとしても、それは「日本的」と言い得るような元々あった感受性ではない。

美意識や美学に根ざさずに絵を描くというのがリアリズム(cf. 司馬江漢の「写真」概念)だとしても、由一のリアリズムはかなり特殊な批評性をもっている(リアリズムの癖に意地悪)。

高階が「異和感」と言ったのは正しいが、その異和の解釈が違うのではないか。

cf.)写生(円山応挙)/写真(司馬江漢)

筆記者=梶原あずみ