岡﨑乾二郎 芸術理論ゼミ|2012年度講義録より[3]

この講義録は、四谷アート・ステュディウムの学生のみに公開している講義録より、一部を抜粋したものです。

>> 芸術理論ゼミの講座案内はこちらです。

第3回|INDEX

I. 絵画をめぐる問題群

1. 「美学」か「実学」か

2. 高橋由一の生涯と転換

3. フェノロサとの関係

II. 技術と美学

1. 『絵画の領分』より

2. 美学的対象としての美術作品の成立

Ⅲ. 土木絵画

1. 土木絵画の特異性

2. ローカルカラー論争/今まで存在しなかった風景

3. 土木絵画は誰に継承されたのか?

4. 由一とクールベ

5. 文学/思想における参照例

_____________________________________________________________________________

I.

絵画をめぐる問題群

1. 「美学」か「実学」か

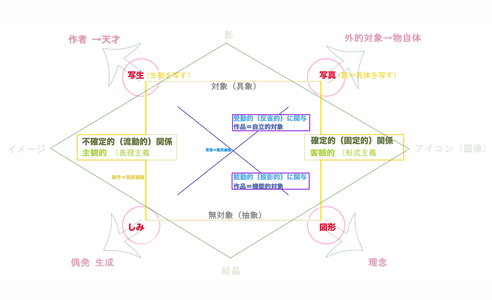

芸術理論ゼミ第2回講義録「IV. 絵画と呼ばれるものの分類」より

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

美(学) / 実(学)

虚学 / 実学

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

感性があったうえで技術がある。

↑

↓

技術は実学的なもので、その物理・物質的必然によって感性が現われる。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

受容(主観的)/客観的(客体的)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

それまでと同じ技術を使っているのに「違和感」がある。

cf.)第1回講義録 Ⅶ. 高階秀爾『日本近代美術史論』への異論

違和感として「日本的なものが露出する」というのなら、科学や技術でも「日本的」だと言えるのか。

美術の場合には、あたかもア・プリオリな使い手を前提として、技術そのものが批判されてしまう(30歳まで狩野派を学んだからといって、変更不可能な日本的感性がそこで固着し、結果のちの油絵が変わってしまった、という論理は間違い)。

2. 高橋由一の生涯と転換

[由一の生涯]○……同時代の動向

●1828年生まれ。

●1862|蕃書調所(ばんしょしらべしょ)の画学局に入局

●1866−67|《丁髷姿の自画像》制作

●1872|《花魁》制作

●1873|天絵社(のち77年に天絵学舎)創設

○1876|工部美術学校 創設(フォンタネージ来日→2年後帰国)

○1877|西南戦争勃発(映画『ラストサムライ』冒頭、由一の描いた横浜の風景に酷似)

○1878|フェノロサ来日

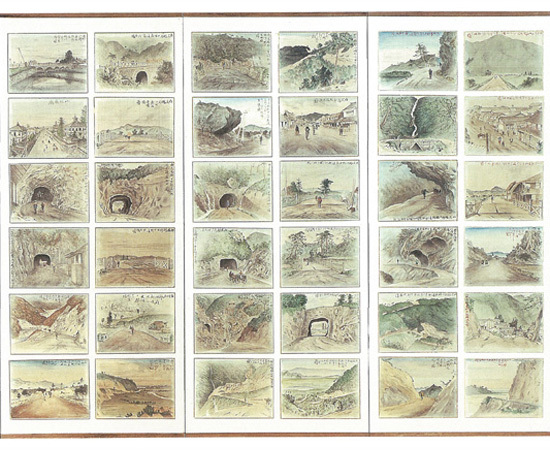

●1881−|東北地方の風景画を描く。《栗子山隧道図西洞門》《山形市街図》制作。

○1883|工部美術学校 廃校

●1884|天絵学舎廃校。東北新道をくまなく歩きスケッチを行なう

○1887|東京美術学校創設(フェノロサ、岡倉天心ら講師)

○1896|東京美術学校 西洋画科、図案科設立

[作風の変遷]

1862−|博物学的な素描。

1866−(40歳前後の約6年間)|洋画。東洋の画題として描かれていたものを批評的に描く。技法間の矛盾を表すような作品。

ex.)《自画像》、《左官》、《花魁》

1881−|県令・三島通庸の委嘱により東北地方の風景画を描く。

84年以降は自ら志願し、道路工事現場や栗子トンネルなど東北各地のスケッチを多数残す。

cf.)「地質学的絵画」「土木絵画」……由一の発明したジャンル

3. アーネスト・フェノロサとの関係

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

■フェノロサ

「芸術は美学である」つまり、芸術は単に美のためにある。

↑

↓

■司馬江漢

■高橋由一

純粋芸術など存在しない。純粋美学に対応する芸術というものはない。

技術と美術をわけて考えていない(*)。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

*………しかし一方で、芸術とは受け取り方の問題でもあり、その機能とは異なる意味を付与されてしまうこともあるということをも把握していた。

□東京美術学校の創設

1883年に来日したフェノロサ(と岡倉天心)は美学を体系化しようと試み、1887年東京美術学校を開校する(洋画科は1896年まで開設されず、その間に洋画の概念がすっかり変わってしまう)。

東京美術学校の創設後は、美学に対応して作品を位置づけ、西洋に対抗しようとする美学の体系化が図られた。

しかし後期の由一は、フェノロサらとは全く別の道を歩んだ。

□由一の転換

高階秀爾が『日本近代美術史論』で言っている問題はこの時点で起きる。

まず「東洋美学というものはこういうものである」と教えておいて、そこにフィットさせようとして洋画技術を導入しようとすると、当然矛盾が起きる。

フェノロサらが東洋美学の体系化を推進し、そうした問題が露呈しはじめた頃、由一は(1972−76年あたりにやっていたような)浮世絵と油彩の技術間の齟齬を浮き彫りにするような仕事は早々にやめていた。

II.

技術と美学

1. 『絵画の領分』より

【参考文献】芳賀徹『絵画の領分』(朝日選書)

●p.107~

そもそも蕃書調所において博物学的な写実絵画を描いていた由一にとっては、タブロー(油画)批判でなければ、油画を描く意味はなかった(《琴平山遠望》あたりから絵が変化したのは、フォンタネージの影響ではなかった)。

高橋由一《琴平山遠望景》(1881)

●p.112~ 「妙想の美学」フェノロサ

妙想(=理念線)は実際の事物には存在せず、抽象化して得られる輪郭線である。色彩は感覚で捉えられるが輪郭を持たない。当時のフェノロサの仮想敵は印象派。ゆえに輪郭がなく形態が曖昧になった印象派に対し、フェノロサは仏画を褒め、線こそが東洋美術(日本美術)の特質だと捉える。

(しかし後に、水墨画は線がなく朦朧としている(滲みやぼかしなど墨のたらしこみの技法)と反対のことを言う)

フェノロサの言う「妙想」とは「イデア(idea)」のことであり、そもそも美学的な用語ではない。認識に関わる語を、感覚的な享受を基礎づけるために用いることは間違い。

線というものがイデア(理念、理想の意?)を明確に表わすのなら、真に素晴らしい作は「建築図面」になるはず?

●p.113~「由一の反論」

新しい技術を採用しようとしまいと、感性的・感情的な価値と技術は別。技術とその受容の問題は異なる。

●p.116~

由一は、感覚を優先することを批判している。いわく「感覚や感性は時節によって変遷するものなので、それ自体は対象として扱わなくてもよい。」

受動的な(主観的・消費者的)態度が、技術の前にあるとは考えておらず、フェノロサと大きく違う点である。

感覚的/受動的に現れてくるものがあたかも技術以前にあり、それが一貫してつながっていると考える態度、すなわち、一貫性のある美学的な体系のなかに、いかに新技術が受容され位置づけられるかと考える態度(フェノロサ)と、そのような受皿があらかじめあるわけはないと考える態度(由一)は一切相容れない。

フェノロサの態度は後のナショナリズムに通底する考え方である。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

■フェノロサ

①あくまで美学の問題を扱っていた。

②美学に対応した美術品を作るべきである(本来、美学は技術に内属していないのだが)。

↑

↓

■高橋由一

①美術品であろうとなかろうと関係なく、それ以前に技術体系がある。

②感性を排除しているわけではなく、感性はつくった後からついてくる。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. 美学的対象としての美術作品の成立

1896年、東京美術学校に図案科、洋画科が設立される。

この後の日本では、芸術とは「美学の問題」になってしまった。つまり美学的対象としての美術作品が成立した。

→商品として(=仕事として)成立したのか? 知的/美学的対象として成立したのか?

cf.)■夏目漱石

(東京美術学校に洋画科が開設されたのち)文展を見に行った漱石は洋画を褒める。

洋画では食えないにもかかわらず驚くべき生産量で、すごい(なかば嫌味?)。

この時日本の洋画は、完全に「知的な対象」として成立している。

フェノロサは、芸術を知的享受の対象としてしか認識していない。しかし実際の生産者にとっては知的享受の対象ではない。それゆえこの対立は、生産者と受け手の対立とも関わってくる。

「技術によって今までにないものが発見される」という司馬江漢以来の流れを、フェノロサは断ち切ってしまった。彼が戦略的に採用した美学は、外国に対して日本美術を商品として成立させるためのものだった。

【洋画が市場の問題となった結果】

◎西洋の技術を使いながら「日本的な作品」を作らねばならなくなった。

◎技術が感性を定義するのではなく、あらかじめある感性をでっちあげる枠組みが生まれた。

Ⅲ.

土木絵画

1. 土木絵画の特異性

いずれも高橋由一作。左|《最上川舟行》(1881)、右|《栗子山昔時景》(1881)

美学的にいうと無味乾燥。

それ以前の由一作品は、すでに描かれていた作品の構図を真似ていた節があるが、ここにはそれがない。同時代のクールベとの共通点もあるが、由一は彼を知らなかったと思われる。

高橋由一《東北新道石版画屏風》より一部抜粋。ジャン・ジャック・オリガスいわく「地質学絵画」。

茫洋として描き込みも少ない。美学的な問題が前提とされておらず、絵画としては積極的におもしろいとは言えない作品群である。誰かが描いているように見える、そして誰でも描けるように見える凡庸な絵だが、しかし意外と誰にも描かれていない。

由一は(思想的には写真を支持するが)、写真より絵画のほうが情報量が多いと述べていた。

「このような風景がかつてあった」と考えると、ビクチャレスク絵画などよりもリアルに感じる。これらのスケッチ群は写真を下絵にしているわけではないが、後のスナップショット的な要素もある。

2. ローカルカラー論争/今まで存在しなかった風景

左|山脇信徳(1886-1952)《雨の夕》(1909)、浅井忠(1856ー1907)《山村風景》(1887)

□ローカルカラー(地方色)論争

印象派の技法で、当時の新橋駅が描かれている。「日本の風景を描いているのに技巧的に見える」「インチキくさい」と、山脇信徳《停車場の朝》(1909)をめぐる論争がおきた。

では「日本の風景」とは何なのか?

□「ローカルカラー」という語の誤訳

固有色

↓

地方色(cf.「ローカルカラーというものはない」セザンヌ)

↓

「日本らしい」「日本固有の」色彩感覚という捉えられ方

しかしこれらは、あくまでも(フェノロサ以降の)美学的な論争にすぎない。このような論争をはじめとして、東京美術学校では、万人が納得する美学的体系を作るための体制がとられたが、それは不可能なことである。

また、浅井忠も日本の風景を印象派風に描いており、当時は圧倒的に新しいとされていた。しかし浅井の絵には、もともとの絵の型があって、風景は美学的な対象として描かれている。(cf. 「日本人の美的感性には水彩画が合う」高階)

□技術による技術批判

由一が選びスケッチした風景とは、国土がどんどん変化する場所。つまり、あらかじめあった風景ではなく、今までは存在しない風景だった。

凡例がない風景を描いたのは副次的なことなのか、それによって別の論理が働いたのかはわからないが、結果として今までにない絵画作品を開拓してしまっている。由一はそれを自覚していたのだろうか?

□「皆が了解できる調和」?

画塾をたたむ前までの由一は、最終的には技術をひとつの趣味として(あたらしい美的な体系として)結実できると考えていたが、折衷をやめてしまい、後に批判している。

かつての風景画にしても花魁にしても、複数の技法の離反関係を狙って描いていた。つまり技術によって技術を批判していた。美的に調和させようとはしていなかったかも知れないが、これも折衷的な方法であることは確かである。

そこにフェノロサのような若い人物が現われ、折衷的でかつ美的にも調和させようという作戦を進める。さらにそのターゲットは技術ではなく「皆が了解できる調和」というものだった。

由一はそのような流れに絶望的になり、そうした方法をやめたのではないだろうか。

3. 「土木絵画」は誰に継承されたのか?

□岸田劉生、松本竣介

●芳賀徹『絵画の領分』p.139~

「土木絵画」は、岸田劉生に受け継がれたのか? = ×

左|岸田劉生《道路と土手と塀(切通之写生)》(1915)、右|松本竣介(1912−48)《駅の裏》(1942)

《切通之写生》は、全画面を解像度を高くして、リアルにしていくと奥行きが変になり盛り上がっているように見える(ダリなどにつながる)。劉生作品には、油絵の具の特質と限界を扱うという問題意識があるのは確か。

しかしあくまで絵画として起こる効果を狙っているので、由一の「土木絵画」とは異なる。

また松本竣介は、画面上にメリハリをつけ絵として作っているので、やはり異なる。

□つげ義春、ロッセリーニ

(かなり後の時代ではあるが)「土木絵画」は、つげ義春(漫画家)の描く温泉街や、ロッセリーニなどのネオリアリズモの映画や、昭和初期の日本映画に出てくる風景に似ている。

左|つげ義春『つげ義春の温泉』より、右|映画『ドイツ零年』(1948/監督:ロベルト・ロッセリーニ)より

由一は美学的に絵を描こうとしておらず、かつ、倫理的な態度で一般的ではないものを描こうとしているが、フェノロサは一般的な絵を作ろうとした。美学の問題と技術の問題は密接に組み合わさっているが、フェノロサ以降の日本美術史は、美学的体系をどう成立させるかだけになってしまった。

以降、近代美術史上では「美学と技術のズレ」が問題とされてきたが、そうして美学的なものをアカデミズムとして代表させるという転倒が起こってしまう。

4. 由一とクールベ

《山形市街図》高橋由一(1881-82)

この高めのアングルで下絵の写真を撮るために、わざわざ足場を組んだ。つまり由一の頭には構図が先にあった。

この後のスケッチ群では、絵としての力が抜けてくる。

これほど作為的に技法を扱える人間が、なぜそれを放り投げるような作品を作れたのか?

《西置賜郡小国新道ノ内手ノ子村地内字合体沢ヨリ同所ノ滝ヲ望ム図》

(三島県令道路改修記念画帖 其之三 山形県之巻より)高橋由一

cf.)ギュスターヴ・クールベ|Gustave Courbet(1819-77)

《オルナン城 Chateau d’ornans》ギュスターヴ・クールベ(1855)

クールベも凡庸に見える風景を描いているが、一種のステレオタイプとして象徴的に描いている。

トンネルそのものを対象として描いた由一と比べると作為的なところがある。

□リアリズムとの対応関係

司馬江漢の場合と同様に、高橋由一の仕事の同時代的な動向として、クールベらリアリズムのモードと対応していると言えなくはない。絵画が示唆してしまう問題群として、絵画の範疇にはいらない別のカテゴリーが出てきてしまうという点も同様である。

5. 文学/思想における参照例

■梅原猛『美と宗教の発見』

「日本の風景」や「日本の感性」は、明治以降の国粋主義の流れのなかで初めてつくられたという論。

梅原は『古今集』『新古今集』の流れからできていたそれまでほとんどの日本文化を、『万葉集』を賞揚することによって壊したということで、国家主義批判を行なっている。

■志賀重昴(しが・しげたか)『日本風景論』

西洋でいえば19世紀的なロマン主義的な日本風景論。日本の風景(台風や火山など、自然の荒々しさ)の崇高美を讃える。

■志賀直哉の小説

女々しさがない。いっさいの感情移入をしない。

■正岡子規の「写生」

一見客観的なようだが「視点」を入れている。一種の視点批判(○○に見えるが、こちらからだと××に見える)。

cf.)ジョルジュ・ディディ=ユベルマン

『イメージ、それでもなお アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真』

□「アウシュビッツの写真はあるか、ないか」

パリでアウシュビッツについての展覧会があった時のカタログに掲載されていた写真。手前の黒いフレーム入りのものと、トリミングされてフレームなしのものと、2種類のバリエーションがある。ガス室から撮ったと言われているが、これは本物か偽物か?

ユベルマン曰く、黒いフレームこそがこの写真の信憑性となっている。フレームの外側があることによって撮影者の立ち位置(視点)がわかる。

□極限的なカタストロフィの写真は存在するか?

経験したすべての人が納得できるような言葉もイメージも存在しない。

□独占的な描写=搾取

客観的であることと、一般的であること、あるいはすべての視点を代表することは異なる。

写真をリプレゼンテーションであると考えた場合、うっかりすると我々は、それが体験を代表するものだと思い込みがちである(写真は客観的ではあるが、部分的である)。

ところが誰もが知っている事件であっても、そもそも各人が違う経験をしているため、代表的なイメージというものはつねに裏切る。カメラマンや詩人が、特異な視点や主観をもって(傲慢にも)独占的にカタストロフィを描くことは、何重にも搾取することであり、結果、誰もそれについて語ることのできないという事態が生じる。黒いフレームは、まさにそれが一般的なイメージではないことを示している。

___________________________________________

Q.

コンスタブルの雲のデッサンなど(絵画、タブローとしては成立しない作品群)と、由一のこの風景画は似ているのか。

A.

似ていないこともないが、由一の場合は科学的とも言い切れないところがある。

コンスタブルには明確な観察対象がある。他方由一には何を描きたかったのかわからないような、間が抜けているところがある。それまでの由一の仕事と比べてみても、作戦をすべて外してきたようなわからなさとともに、さみしい感じ、疎外感のような主観的な部分がある。

cf.)アッバス・キアロスタミの映画『オリーブの林をぬけて』(1994)

筆記者=梶原あずみ