English Inter-ACT 2010年度イベント

“Everybody's Effort”より[1]

2010年10月20日、旧四谷第三小学校体育館にて、「English inter-ACT Early Postmodern Dance」(講師=Yelena Gluzman)のイベント“Everybody's Effort: REGARDING YVONNE RAINER(イヴォンヌ・レイナーをめぐって)”が行なわれました。

以下は、当日配布されたプログラム冊子より、イヴォンヌ・レイナーについての解説(イェレナ・グラズマン)を再録したものです。

>> English version [Download PDF]

イヴォンヌ・レイナーについて

イェレナ・グラズマン

日本語訳:中井悠

概要

イヴォンヌ・レイナーはアメリカにおいて最も影響力のあるコレオグラファーと映像作家の一人である。彼女は1960年代のニューヨークの前衛シーンにおいてダンス・コレオグラファーとして活動をはじめ、ジャドソン・ダンス・シアターの創設メンバーだった。彼女のダンス作品は、ゲーム構造あるいは形式的なアレンジメント、相反する要素の併置、日常的もしくはタスク的な動き、非ヴィルチュオーゾ的なパフォーマー、反復、断片化、そして観客をパフォーマンスの能動的で自覚的な読み手にさせるための戦術を用いた。レイナーの方法論の多くはポストモダン・ダンスで一般的に用いられる技法となり、ミニマリズム芸術にも関わりがあると考えられている。

ナラティブと感情のフォーマルな可能性に対する彼女の関心は、しだいにダンスから映画へとレイナーの作品を導いていった。彼女ははじめての長編映画(《Lives of Performers》)を1972年に制作し、75年には映画に専念するためダンスを完全に放棄した。それ以来、レイナーが発表した6本の長編映画は、彼女のダンス作品がポストモダン・ダンスに与えたのと同様の影響を映画作家たちに与えてきた。

彼女は2000年に、ミハイル・バリシニコフのホワイト・オーク・プロジェクトに新作の振り付け(《After Many a Summer Dies theSwan》)を委嘱されたことがきっかけとなって、ダンスの制作へと戻ってきた。近年の作品では、一方でダンスの歴史、他方でレイナーの個人史を主題として扱いながら、彼女がダンスと映画において用いてきた方法論を引き続き展開させている。

若年期

イヴォンヌ・レイナー、母親、父親、兄とともに( Feelings are Facts: A Life. Cambridge: MIT Press, 2006, p.14より)

イヴォンヌ・レイナーは、1934年にアナーキストでベジタリアンの両親(父親はイタリアからの移民、母親はブルックリンのポーランド系ユダヤ人の第1世代)の元に生まれ、カリフォルニア北部で育った。彼女が最近出版した自伝[★1]によると、幼児期の最も重大な出来事は、両親によって彼女と兄のイヴァンがいくつもの児童福祉施設に送り出され、そこで養育されたことであり、これはレイナーが、成人期の大半を心理療法士の元でその解決に費やすトラウマとなった。

50年代のサンフランシスコの若い女性として、レイナーはカリフォルニア大学バークレー校を中退し(入学からおよそ2週間後)、様々なアナーキストや実験的なアーティストや詩人たちと出会い(アレン・ギンスバーグの《Howl》の歴史的な朗読を見た後、レイナーは「それは当時の私の美的感受性からするとちょっと大げさすぎた」という感想を述べている)、そしてたくさんの映画を観ることができた。コクトー、ドライヤー、バスター・キートン、ジャン・ルノアールなどによる、これらの映画は若いレイナーに多大な影響を及ぼした。彼女はまた、シアター・アーツ・コロニーで女優として一年過ごし、そこで演劇と演劇史の知識を獲得しながら、舞台での存在感はあるにせよ演技の才能はないこともまた理解したのだった。

1956年にレイナーは恋人だった画家アル・ヘルドとともに、ニューヨークに移住する。彼女の演劇のオーディションは失敗に終わり、大抵が不合格だった。1957年、レイナーは(友人のカンパニーにおいて)最初のダンスの授業を受ける。当時彼女は24歳で、ダンスのキャリアを積み始めるには通常からすると遅すぎる年齢だった。

—

★1 Rainer, Yvonne, Feelings are Facts: A Life, Cambridge: MIT Press, 2006.

—

ダンスにおける影響

1959年までにレイナーはヘルドと別れ、もしダンスを続けるのであれば、それに専念して取り組まなければならないという決意を固めていた。彼女は両親に借金を申し入れ、マーサ・グラハムやその他のダンス・スタジオで毎日真剣に学び始めた。レイナーが後にモダンダンスの機構として認めたものの多く―大げさで雄大な音楽によって支えられた大げさな身振りと雄大なナラティブ、同一の身体をもったダンサーたちが共有する高度な技術水準、そして美、精神と芸術の概念に奉仕するダンス―を、彼女はグラハムのスタジオで学んだ。足のみじかい、非ダンサー的な身体を持ちながらバレエの基礎を習得しようと奮闘していたレイナーに対して、グラハムのクラスの講師たちは、「運動選手らしさを抑えて」「もっと威厳をもて」と言うのだった。ダンスにおいて求められるこうした規格がジェンダーに対する期待と関係していることは明白だった。レイナーが足のターンで苦労していたとき、グラハムがみずから彼女に、「自らを女性として受け入れられるようになれば、あなたはターンを成し遂げることができるでしょう」と、声をかけたと伝えられている。[★2]

1960年にレイナーはマース・カニングハムのスタジオでレッスンを受け始めた。それと同じ頃に、ダンサーであり、後にコレオグラファーとなるシモーヌ・フォルティにも出会っている。カリフォルニアで行なわれていたアナ・ハルプリンの活動についてフォルティから聞かされ、感銘を受けたレイナーは、フォルティと彼女の(当時の)夫であったロバート・モリスと共に、ハルプリンの1960年のサマー・ワークショップに参加する。

ハルプリンのワークショップは、後に「ポストモダン・ダンス」として受容されることになる多くの実践の源流として論じられてきた。1950年代後半までにハルプリン(レイナーより一世代上)は、新しい動きをつくり出すための方法として即興をすでに使用しており(そしてそれを拒絶する瀬戸際にあった)、動きを振付ける代わりにタスクを指定したり、チャンス・オペレーションや新しい音楽の方法論(ラ・モンテ・ヤングとのコラボレーションやジョン・ケージのアイデアの利用)に取り組んだりしていた。そして彼女は、新しい動きを発見し、それにともなってダンス・パフォーマンス・イベントの新たな可能性を模索するため、気高いダンスのナラティブや主人公といった観念を拒絶していた。

アナ・ハルプリンの1959年の作品《Four Square》を踊るシモーヌ・フォルティとA.A.リース(Moving Toward Life: Five Decades of Transformative Dance, Hanover: Wesleyan University Press, 1995, p.78より)

ニューヨークに戻ったレイナーは、マース・カニンガムのスタジオで行なわれた、作曲家でありマースの伴奏者であったロバート・ダンのワークショップを1960年から61年にかけて(フォルティ、スティーブ・パクストンなどと共に)受講する。ダンは、ダンサーたちにジョン・ケージのアイデアを紹介した。音のパラメーターを示す記号が記載された透明シートを複数重ね合わせることで、偶然性の手法によって音要素の構造を作り出すケージのスコア(《Fontana Mix》)を彼は用いた。このスコアと、エリック・サティの《Trois Gymnopedies》を用いるようにダンは指示し、そこから生徒たちはダンス作品を作り出した。レイナーにおいてこれは、彼女の最も初期のコレオグラフィーのひとつである《Three Satie Spoons》というソロ作に結実した。

レイナーの初めて手がけたソロ作品《 Three Satie Spoons》の改作である《Satie for Two》を踊るレイナーとトリシャ・ブラウン(Work 1961-73, New York: New York University Press,1974, p.285より)

ケージのスコアに取り組んだことは、ダンのワークショップに参加したすべてのダンサー/コレオグラファーに大きな影響を与えた。それは単にチャンス・オペレーションズがコレオグラフィーを作るためにも使えることを知らしめただけでなく、作品を作るにあたって離散的なパラメーター(テンポ、持続、ジェスチャーなど)を同定しながら用いることをダンサーたちに強要したからだった。このことは、これらのパラメーターを、包括的なダンスのナラティブに奉仕する材料としてではなく、新しいダンス・イベントを作り出すための自律した単位として組み合わせることを可能にした。ダンスの「素材」をこのように操作できることが、その後レイナーとその仲間たちによる、絵画、彫刻や(レイナーの場合)映画など、素材に基礎づけられた他のジャンルとの対話を可能にしたのだった。

そのほかに当時、レイナーに大きな影響を与えたのが、彼女の友人でスタジオを共有していたシモーヌ・フォルティだった。レイナーはフォルティのリハーサルを見たとき、彼女が散らかった材木とぼろ布の中にただ座り込みながら、時折、位置を変えたり、別の場所に移動したりしていた、と記している。レイナーにとって、これがダンスにおいて日常的な運動と「ヒューマン・スケール」が持つ力を目の当たりにした最初の機会だった。1961年にフォルティが制作した代表作であるダンス作品(ダウンタウンにあったオノ・ヨーコの大きなロフトで発表された《Five Dance Constructions and Some Other Things》)では、様々なダンス行為(ほとんどがタスクで構成されていた)が同時に、部屋のあちこちで行なわれた。観客はあたかもギャラリーを訪れ、彫刻でも眺めるようにして、これらの作品の周りを歩き回ることができた。作品と観客の形式的な関係に焦点をあてた《Dance Constructions》は、その後のポストモダン・ダンスにおいて問題となる事柄の多くに対する重要な先行例であり、その影響は、フレームを付与し、意味を生成させる者として観客を形式的に位置づけるレイナー自身の絶え間ない(2010年現在も継続されている)要請にも及んでいる。

フォルティの《Dance Constructions》「Slant Board」

《Dance Constructions》「Huddle」(Being Watched: Yvonne Rainer and the 1960s. Cambridge: MIT Press, 2008, p.109より)

《Dance Constructions》「シーソー」のパフォーマーはレイナーとロバート・モリスだった

—

★2 FAF p.183.この逸話を語る際、後年の作品においてジェンダーを主題的そして構成上の関心事として取り込み、60歳になってレズビアンであることを公にしたレイナーは、「そのどちらの条件も実現することはなかった」と書いている。

—

ダンス作品

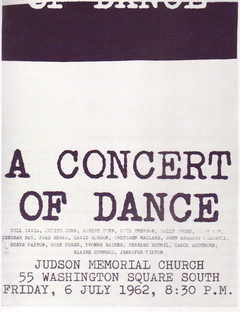

1961年までにボブ・ダンのワークショップの生徒達は、すでに多くの作品のストックができていたため、コンサートを開催することに決めた。この「ダンスのコンサート」が、とてもリベラルな組織であり、すでに現代詩や演劇をサポートしたり、発表の場を与えたりしていたジャドソン・メモリアル・チャーチにおける、彼らの悪名高き初公演となった。そこに集まったダンサーたちのグループが形成したジャドソン・ダンス・シアターは、明確なグループとしての活動こそ1964年までしか続かなかったものの、アメリカのポストモダン・ダンスの流れをその遺産として生み出すことになる。

スティーブ・パクストンがデザインした、ジャドソン・チャーチにおける最初のダンス・コンサートのちらし(Being Watched, p.20より)

1960年から62年に渡って小規模の作品をいくつか制作した後に、レイナーがはじめて手がけた長編ダンス作品は、1963年にジャドソン・チャーチで発表された《Terrain》だった。《Terrain》は、それぞれが独自のコレオグラフィーとルールを持つ、以下の5つのセクションに分かれていた。「ダイアゴナル」、「デュエット」、「ソロ・セクション」、「プレイ」、そして「バッハ」。

これらのセクションのほとんどはゲーム的構造を持ち、あらかじめ振り付けされた動きに厳格なルールが適用されることでダンサーたちが何をいつ行なうのかが決定されていた。作品の大部分(他の初期作品と同じく)では、互いに矛盾する要素が併置されていた。たとえばデュエットと題されたセクションでは、レイナーがバレエ的な一連の動きを踊る傍らで、同時にトリシャ・ブラウンが一連のエロティックなバーレクスク風のポーズを演じた。さらにその上に、厳粛で優雅な音楽(マスネの《瞑想曲》と他の音楽のミックス)が被さることで、矛盾のレベルがもう一層付け加えられていた。

《Terrain》の「デュエット」を踊るレイナーとトリシャ・ブラウン(Works, p.16より)

《Terrain》において同じく重要なことは、レイナーの大方のダンス作品と同じく、テクストの朗読がダンスに含まれていたことである。「ソロ・セクション」では、全部で5つあるソロのうち2つが、同時に話を語るパフォーマーによって演じられた。レイナーの初期作品に共通することだが、ここでも用いられたテクストは他の出典からとられたものだった。[★3]

《Terrain》に見られるもうひとつの新しい要素は、レイナーのもっと後の作品においても重要でありつづけた、パフォーマンスをしていないダンサーたちを舞台上に置くことである。この手法はダンサーたちの、普通に見える、「パフォーマンスをしていない」身体をさらけ出すとともに、じっさいの観客の眼差しを映し出すステージ上の代理的な観客を作り出した。「ソロ・セクション」において、自分のソロの出番を待つダンサーたちはカジュアルな感じで、警察バリケード(ステージ上で時折動かされる)の後ろに立って他のダンサーたちを眺めていた。

《Terrain》の公演中に他のソロイストを眺めるウィリアム・ディヴィスとスティーブ・パクストン(Works, p.21より)

レイナーの次の代表作は1965年の《Parts of Some Sextets》であり、これは12のマットレス、10人のパフォーマーと31の可能な運動シークエンスを含むダンスだった。《Terrain》と同じように、ここでも、彼女はテクストを取り入れ、パフォーマー/観察者を用いた。また1960年代のソロ作以外の彼女の作品すべてに共通することだが、この作品においてもダンサーたちは、ひとりだけ目立つような「スター」がいない非ヒエラルキー的な集団を形成していた。

《Parts of Some Sextets》: 左から右に向かってパフォーマーたちはそれぞれ「鳥走り」、「デュエット」そして「一度に一枚はがす」という運動シークエンスを行なっている(Works, p.44より)

《Parts of Some Sextets》においては、しかしながら、ゲーム的な行為は大幅に減り、全体で43分のダンスは30秒ごとに行為のいくつかが変化する、執拗なインターバルによって構造化されていた。レイナーは完全に可視的でありながらも、観客がそこに関わることが妨げられるイベントを作ろうとしていた。彼女はこの作品で、ドラマ的に展開するのではないフォーマルな状況を意図的に作り出した。

《Parts of Some Sextets》: 「廊下ソロ」と「くぐりぬける」(Works, p.48より)

初期の作品では、フォーマルで非表現的な要素と併置されることで中和させられていた、ふざけたり感情的であったりする素材(彼女の言葉を用いれば「ニューヨークの地下鉄、あるいは精神病院」によってインスパイアされた)が含まれていたものの[ ★4]、1965年になるとレイナーはこうした要素を自分の作品から完全に取り除こうとしていた。これはもしかすると、ニューヨークの観客が65年の時点ですでに、多種多様な動きをダンスとして受け入れており、こうした悪ふざけによってもはや驚かされず、魅入られもしなくなったとレイナーが感じていたからかもしれない。同様に考えられることとしては、ヴィジュアル・アーティストたちと国際的なアート・コミュニティーがコンテンポラリー・ダンスにより一層関わりを持ちはじめていた(《Parts of Some Sextets》には、ロバート・ラウシェンバーグとロバート・モリスの両者が参加していた)ことで、ダンサーたち(レイナー、そして同様にトリシャ・ブラウン、スティーブ・パクストン、ルシンダ・チャイルズなど)が、自分たちは「成長」して、個人的(ドラマティックな)側面よりも形式的(素材的)な側面に焦点を当てなければならないというプレッシャーを強く感じていた可能性があげられる。

《Parts of Some Sextets》に付随して、彼女は作品の意図を説明するエッセイを書いた。それには、後に彼女の「ノー・マニフェスト」として知られることになった段落が含まれている:

スペクタクルにノー。ヴィルチュオージティにノー、変形と魔法と見せかけにノー、スターのイメージが持つ魅力と超越性にノー、英雄的なものにノー、反英雄的なものにノー、がらくたのイメージにノー、パフォーマーまたは観客の関与にノー、スタイルにノー、キャンプにノー、パフォーマーの術策による観客の魅惑にノー、奇抜さにノー、動くことあるいは動かされることにノー。

それから40年以上経ったあとで、レイナーは「[ノー・マニフェストを]埋葬することができたらいいのに」と語っている。[★5]つねに自分の作品を説明する(おそらく他者に対してと同様、彼女自身に対しても)ために書かれるレイナーのテクストは、ある特定の作品の制作をめぐる思考と時間の記録として存在する。したがって、ノー・マニフェストは1965年における、観客とのあいだに距離を設けようとするレイナーの専心や、ヴィルチュオージティ、スターダムやおどけた魅力(「奇抜さ」)に対する彼女の拒絶を現わしている。残念ながら、ノー・マニフェストは(もうひとつのよく参照されるエッセイである、1965年の《The Mind is a Muscle》に付随して同年に書かれた「夥しさのなかにおいて定量的にミニマルなダンス活動に見られるいくつかの「ミニマリスト」的な傾向の概括らしきもの、あるいは《トリオA》の分析」と同じく)レイナーのダンス作品すべてを代表するかのように読まれてきたし、さらにひどいことには、ポストモダン・ダンスのムーヴメント一般を解説するテクストとしてさえ語られてきた。

レイナーが次に手がけた長編ダンス作品《The Mind is a Muscle》(1966年)が注目に値するのは、それがダンス内において彼女がフィルムをはじめて用いた作品であるからだけでなく、彼女のもっとも有名なダンス作品である、《トリオA》と名付けられたコレオグラフィーがそこに含まれているからである。反復を含まず、抑揚のない運動の遮られることのない五分間のシークエンスにおいて、ダンサーの眼差しが絶えず観客から逸らされる《トリオA》(1978年にレイナー自身が演じた映像バージョンはすぐに入手可能)は、いわゆるポストモダン・ダンス様式の代表例とされてきた。

《The Mind is a Muscle》の「フィルム」セクションではレイナーの短編映像《バレーボール》が上映された(Works, p.90より)

ポストモダン・ダンスのこうした非感情的なイメージは今日に至るまで変わっていない。このカテゴリーはしばしば伝統的な(モダン)ダンスの観客性が前提とする想定を覆すために行なわれる、時間と空間のフォーマルな使用によって定義づけられている。ポストモダン・ダンスの様式はしばしば、ダンス的ではない動きの大胆な使用、時間、空間や音のフォーマルな扱い、そしてキャラクター、感情やナラティブへの抵抗によって定義づけられる。確かに多くのポストモダン・ダンス作品が(《トリオA》のように)こうした説明に合致するものの、重要な点は様式ではなくそのような構造化が果たそうとする目的の方にある。

1967年に病み上がりの状態で《トリオA》を踊るレイナー(The Mind is a Muscle, Afterall Books, 2007の表紙より)

じっさいのところ、レイナーは自作において演劇的におどけた事柄の使用は放棄したものの、演じられる作品のフォーマルな状況に、感情、言語、ナラティブやキャラクターを含むあらゆる要素を取り入れること(そしてそれを問いに付すこと)ができるという信念じたいを手放すことは決してなかった。1960年代の終わりにおいて、そして1970年代を通じて、レイナーの作品の大半はこうした試みを軸に展開された。彼女は以下のように書いている:「…日々の感情の詳細に対して私が新たに見いだした関心は…ヌーヴォーロマンやミニマリズムの禁止命令に違反するどころか、私がそれまでに培ってきた小道具、運動フレーズや身体を、空間と時間において際限なく再組織化し、操作しうるオブジェクトとして扱う技術と重なり合うものだった」 。[★6]

1968年の時点でレイナーは、古い作品のセクションを新しく制作中の断片と結合させる「コンポジット(混成体)」ダンスに取り組んでいた。こうした一連のパフォーマンス、演じられたレクチャーやデモンストレーションが行き着くことになる《Continuous Project –Altered Daily》(1969年)は、パフォーマンスの制作過程において通常用いられ、本番では隠蔽される多種多様な振る舞いを含んだ、緩く、即興的な感じをもつ乱雑なダンス作品だった。じっさい完全に即興された部分は少なかったものの、レイナーは行為のシークエンスを開発し、それがいつどのようにして演じられるのかを決定するルールを設けていた。最終的な行為の順序と遂行はそのつどのパフォーマンスにおいて作り出された。

ホイットニー美術館で行なわれた《Continuous Project – Altered Daily》の公演(Being Watched, p.228より)

私の考えでは、《Continuous Project – Altered Daily》において、レイナーは構造化された即興の方法を開発することよりも、モジュール式の素材の使用のほうに関心があった。これらの単位が(彼女自身と他の者によって)無限に結合され、再結合されうるという彼女の考えは、単にラウシェンバーグの「コンバイン」に触発されただけのアイデアではなく、レイナー自身がずっと行なってきた、素材の単位を用いる作品制作の方法(それは今日の作品にまでいたる)からもたらされたものだった:その素材が身振りであろうと、物質であろうと、自伝的であろうと、解釈に関わるものであろうと。レイナーは、彼女のキャリアを通じて(彼女が作るものがダンスであれ、映画であれ、あるいは最近の2000年以降の歴史的なダンス作品であれ)、つねに古い素材を新しいメディアと新しい意味論的環境のなかに置くことで再文脈化してきた。この意味でレイナーの作品はつねに解釈行為に関わっているが、それは観客による実践であると同時に、(再)解釈の条件に自分(創造主)自身が等しく差し出されているという彼女の自覚に由来するものでもあった。

《Continuous Project – Altered Daily》からのジェスチャー。1969年にマイケル・フェイジャンが撮影したリハーサルの映像《Connecticut Composite》より。

レイナーにとってヒエラルキーの問題はずっと葛藤の種でありつづけた。イベントの構造(運動とシークエンスに抑揚をつけず、相互に変換可能にしておくことの選好)とパフォーマーの組織化(スターの忌避)においてはいずれもヒエラルキーを拒絶していたものの、レイナーが彼女の作品の創造主であることには議論の余地がなかった。1960年代の終わりの時点で彼女が一緒に活動をしていたダンサーたちのグループは、レイナーが長期にわたる関係やコラボレーションを行なってきた、スティーブ・パクストン、ダグラス・ゴードン、バーバラ・ロイド、ダグラス・ダンやベッキー・アーノルドなどといった人々を含んでおり、そのうち多くは自らがコレオグラファーでもあった。

《Continuous Project – Altered Daily》においてレイナーは、作品構造から導きだされるルールとロジックに従って、パフォーマンスごとに変化するモジュラー式の作品を作ろうとした。これを実現するため、レイナーはイベントのタイミングを決定する上でダンサーたちにより多くの自由を認めていき、パフォーマンス中にパフォーマーたちが即興を行なう特定の場面を受け入れさえもした。この試みは一時期、すべてのダンサーたちが大いに創造性を発揮し、リハーサルとパフォーマンスにおいて大量の創意が生まれる活気づいた状況をつくりだした。またそれと同時にリーダー、あるいは彼女自身が書いているように「ボス女」としてのレイナーの立場を問いに付すことにもなった。

1970年の時点で、イヴォンヌ・レイナーと《Continuous Project –Altered Daily》のダンサーたちとは、完全にパフォーマンスの最中にのみ作り出されるコレオグラフィーの可能性を追求することを決意した。この決定にはいかなるヒエラルキーも関与していなかった。「グランド・ユニオン」と名付けられた、新しく形成されたグループにはレイナーも含まれていたが、彼女はそれを主導する立場にはいなかった。グランド・ユニオンのパフォーマンスはいつも100%即興だった(過去のジェスチャーや動きを取り入れることはあったにせよ)。グループ(トリシャ・ブラウンとナンシー・グリーンが後に加わる)は1970年から76年のあいだ、定期的に公演を行なったが、レイナーは1972年に参加をやめている。その理由は、その後みずから明かしているとおり、マリファナを吸うことなくしてこれらのパフォーマンスに耐えることができなくなったからだった。グランド・ユニオンは、しかしながら、アメリカのダンスにおいてラディカルな即興を行なう、ある種のユートピア的なコミュニティーとしてその名を馳せるようになる。

遅くとも1966年の時点ですでに感情(そして物体とイメージの「感情的負荷」)について考えを巡らせていたものの、レイナーには1971年になるとこの問題を探究するために、よりラディカルでより演劇的な方法をとる準備が整っていた。70年代初頭のニューヨークの前衛シーンにおいて、これは大胆な方向転換だった。レイナーは2005年に行なわれた《Feelings are Facts》というレクチャーにおいて当時のことを次のように回想している:「私の60年代の仲間たちの作品において無視されるか拒絶されていたのは、アメリカの高級ミニマリズムの見えざる(あるいは「見苦しい」と言うべきだろうか?)暗部を構成する人生の感情面の仕組みだった。日常的な物質性の高尚で知的な平面を目指す傍らで、われわれの無意識の生活は強度とメロドラマによって巣食われていた。それはわれわれが作り出した禁欲的な彫刻や振り付けの箱、梁、ジョギングや立ちすくみにおけるそうした要素の不在にぴったり反比例していた」。[★7]

—

★3 例外としては、レイナーが過去に住んだことのある通りの名前を思い出す自作のエッセイを暗唱した《Ordinary Dance》(1962年)、そして自分がその直前に行なった胃腸手術を説明する手紙を読みあげる声が録音されたテープを用いた1967年版の《Mat》などが含まれる。1970年代の作品およびその後の映画作品において、テクストはより個人的なものになったが、告白調や単数形での使用は避けられている。この一般化の効果(あるいは距離)は、往々にして代名詞もしくは動詞の時制を変更することによって達成されている。

★4 レイナーは彼女のこうしたスタイルを「おどけた魅惑(goofy glamour)」と評した批評家の言葉をたびたび引用している。例としては《Terrain》(1963年)におけるバーレスク的な動き、《3 Seascapes》(1962年)におけるレイナーの発作的な悲鳴、そして《The Bells》(1962年)において自分の顔の前で指を狂ったようにひねり回す場面など。

★5 ウェブマガジンCorpusに掲載されたインタヴューより(アクセス:9/29/2010)

http://www.corpusweb.net/meetingyvonne-rainer-2.html

★6 出版されていない2005年のレクチャー《Feelings are Facts》(10ページ目)より。

★7 《Feelings are Facts》(6ページ目)より。

—

グランド・ユニオン・ドリームズ

1971年にレイナーは6週間インドを旅する助成金をもらった。そこで彼女はたくさんのインド演劇とダンスを見て、彼女の世代の多くが経験したのと同じように、自分自身の文化に対する幻滅を抱えてアメリカに戻ってきた(自分自身もそこに含まれる、ニューヨークを拠点にしているポストモダン・ダンスのコレオグラファーたちから成る「サブカルチャー」に対する悲観は言うまでもない)。帰国してレイナーが最初につくった作品が《Grand Union Dreams》だった。この作品は彼女自身の言葉に従えば、「…神話、人類学とユング心理学を扱った、手の込んだ「パジェント」である。「神たち、英雄たち、そして死すべき者たち」に分けられたパフォーマーたちは、特定のナラティブに従うことなくミゲル・セラーノ、コリン・ターンブル、そしてユングの本から取られたテクストを朗読もしくは暗唱する…こうした文献と尊大な進行速度によって、その夜の公演はローマ法王的であると同時に幼児的でもあった。しかしながら、現在も進行中である、新しい方法でキャラクターを作り出し、物語を語るための戦術の模索―それはまだとても初歩的なものであったにせよ―は、《Grand Union Dreams》によって創始されたのだった」[★8]。「神たち」はじっさいの(いまやダンス界のスターとなった)グランド・ユニオンのメンバーによって演じられ、「英雄たち」はレイナーがコラボレーションをよく行なっていたダンサーたち、そして「死すべき者たち」は若いダンサーと学生から成っていた。これはレイナーがパフォーマーたちを仕分け、スターというステータスを考慮に入れたはじめてのダンス作品だった。そのようなものとして、この作品はリアルとフィクショナルな人間関係を扱ったものになっている。

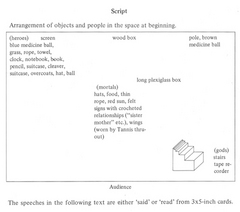

《Grand Union Dreams》のセット・ダイアグラム(Works, p.201より)

レイナーが語ったように、初歩的な手法を用いた《Grand Union Dreams》は、驚くほど単純な―時には恥ずかしいほどの―ダンス演劇の作品である。だがそれと同時にこの作品は、ナラティブとキャラクターの問題に対するレイナーの取り組みが映画の複雑な機構に包含される以前に、いかにして始められたのかを検証する、またとない機会を与えてもくれる。

レイナーが《Grand Union Dreams》のあとで追求した戦術とは、主として映画に関わっていた。1972年にレイナーは第一作目の長編映画《Lives of Performers》を制作している(彼女のモジュール式の流儀は、《Grand Union Dreams》の写真を使った長いシークエンスとしてこの作品にも現れている)。同年、彼女は《Inner Appearances》というダンス作品も作っているが、これは中立的なパフォーマーとプロジェクターから映し出されるテクストの併置を通じてナラティブとキャラクターの問題に取り組んだ作品だった。73年には、《This is the Story of a Woman Who…》を、まずはじめにパフォーマンス作品として、それから映画として制作した。75年以降、彼女はダンスの制作を完全にやめてしまい、映画に専念することになる。彼女がダンスを再び制作したのは、彼女が66歳になった2000年のことだった。

—

★8《Feelings are Facts》(4ページ目)より。

—

グランド・ユニオンの夢は続く

四谷アート・ステュディウムにおけるわれわれのクラスでは、外部のパフォーマーの協力も得ながら、レイナーの《Grand UnionDreams》を、作品のテクスト・ディスクリプション(70年代にレイナーによって書かれた)、1971年5月19日に行なわれた一度きりの公演の記録写真、そしてレイナー自身へのインタヴューから再構成することを試みる。この再演はレイナーがヒエラルキー、ナラティブ、そしてキャラクターの問題に取り組むために用いたダンス/演劇の戦術を、身をもって探索するための試みである。

この再演は、レイナーの作品をまとめて代表しようという意図のもと行なわれるのでも、70年代におけるポストモダン・ダンス作品の典型例として公開されるのでもない。その反対に、《Grand Union Dreams》の優れた価値は、それがレイナーの作品とポストモダン・ダンスのいずれについても、暗黙の前提とされがちな思い込みに対する、消し去りがたい異議申し立てとなっていることにある。この長い序文エッセイはレイナーの作品を知らない人々が、この作品の置かれた文脈を理解できるように書かれた。

これらのことと照らし合わせ、また古い解釈に対する異議申し立てとなることを願いつつ、われわれは観察者と行為者の双方に自らを位置づけ、《Grand Union Dreams》を長くじっくりと見つめてみることにする。

《Grand Union Dreams》の唯一の公演の記録写真。すべてピーター・ムーアによる。これらのイメージは後にレイナーの映画《Lives of Performers》(1972)の中で用いられた。

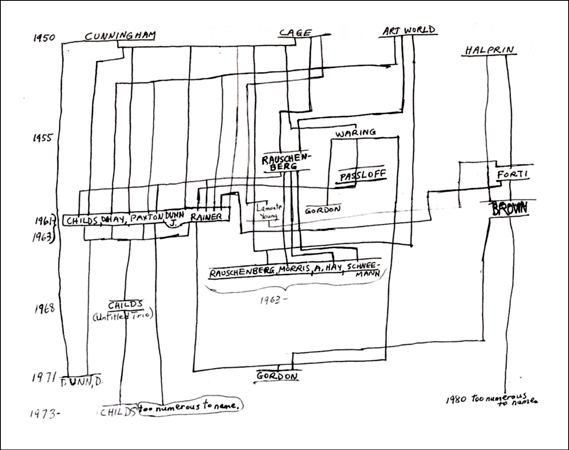

1980年にダンス批評家のアーリーン・クローセが書いた記事に対する応答にレイナーが描き添えた、ダンサー間の影響関係を示す、意図的にこんがらがった系統図。記事のなかでクローセは、ロバート・ウィルソンを「今日のコレオグラファーたちに対して、マース・カニングハム以降、もっとも影響力を持つ作家」と形容した。レイナーの図は、クローセの単純な歴史観を複雑化するとともに、歴史をスタティックに記述することじたいの問題を俎上に載せる。この図が添えられた手紙にレイナーは次のような追伸を付している:「趣味の観点からの選好は歴史を書き換えることの言い訳にはならない」("Letter to Arlene Croce" in A Woman Who...: Essays, Interviews, Scripts. Baltimore: John Hopkins University Press, 1999, pp.98-101)

—

>> [2]文献リスト