|

|

|

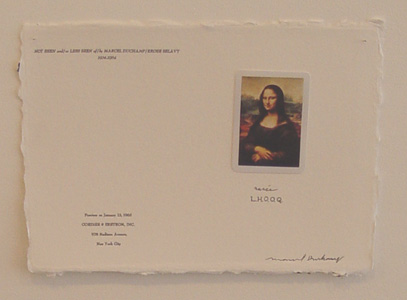

1965年1月にコーディエ&エクストロム画廊で催された個展に際して、デュシャンは自らオープニングの招待状のデザインを手がけている。招待状には《モナ・リザ》の複製が貼り付けられ、余白には「L.H.O.O.Q. 髭剃り後」の文字が書かれていた。《L.H.O.O.Q.》とは、1919年にデュシャンがモナ・リザの複製に鉛筆で髭を描いたレディメイドの名称であり、「髭を剃られた」はそれを受けた他愛ない遊び以外の何ものでもない。

だが肝心なのは、それが招待状として使われる効果にある。1919年制作の《L.H.O.O.Q.》の存在を知る者は当時のデュシャン・ファンの間でも少なく、とすれば、この招待状を受けとった招待客のほとんどは、ここに貼られた画像を《モナ・リザ》として受け取る。あるいは文字通り《L.H.O.O.Q. 髭剃り後》として、または単なる《女性の肖像》として、その受けとり方のいずれかによって、招待客は自動的に異なる集団に選別されてしまうことになる。招待状が招待を受けた者と受けなかった者を選別する役割を担うのだとすれば、この効果は極めて重大である。

ヤコブソンによって改めて提起された言語学上の概念に転換子‘shifter’がある。*1「これ」「それ」「わたし」というような‘代名詞’や‘人称代名詞’あるいは‘時制’のように、その文内部ではその指示内容を確定できない語をいう。いいかえれば転換子とは、文の内部と外部とを繋ぐ蝶番のような役割を果たす。読まれる状況によって変化する転換子の作用はそのまま、その文が置かれる、文の外部状況を反映、指示しているといえないこともない。たとえば二つの転換子の連結による「これはこれである」という文の自明性は、その文が発せられ受け取られる状況に依存する。これと同じく、1965年のデュシャン展の招待状も「モナリザはモナリザである」、つまりA=Aという自同律の連結を断ち切ってしまう。空間は、この自同律が成立する‘こちら’と‘あちら’の二つに分離されてしまうのである。

さらに、とすれば、この招待状はそれを受け取る招待客を選別するだけでなく、それを通して、実は、デュシャン展(その招待状が示しているところのデュシャン展はデュシャン展であるという自明性)それ自体の同一性すらも、分割してしまうことになるといえるだろう。ここで展覧会を開くデュシャンとは何者なのか、《モナ・リザ》を《L.H.O.O.Q.》をあるいは《髭をそったL.H.O.O.Q.》のいずれかを作った男?

複数のデュシャンによる複数のデュシャン展。しかし、それらの複数性を束ねているのは、まさに蝶番としてのデュシャン、一枚の招待状としてのデュシャンである。彼は招き、同時に拒絶する。開くとき、同時に閉まる『ラルール街のドア』のように。*2

| *1 |

『言語と文学における時間について』という対談の中で、ヤコブソンは、オットー・イェスペルセンによって命名された‘転換子 shifter’という言語学上の基礎概念がもつ重要性に注意を促している。ヤコブソンについては、以下の文献を参照

ロマン・ヤコブソン著、『言語芸術・言語記号・言語の時間』、浅川順子訳、法政大学出版局、1995

ロマン・ヤコブソン著、『一般言語学』、川本茂雄監修・田村すず子・村崎恭子・長嶋善郎・中野尚子訳、みすず書房、1973 |

| *2 |

この招待状が形成するアンチノミーは以下の如く展開する。

1 これはモナ・リザである ⇔ これはL.H.O.O.Q髭剃り後である

2 これはL.H.O.O.Qではない ⇔ これはモナ・リザではない

3 モナ・リザはL.H.O.O.Qではない ⇔ L.H.O.O.Q髭剃り後はL.H.O.O.Qではない

4 「モナ・リザはL.H.O.O.Q髭剃り後である」

「L.H.O.O.Q髭剃り後はモナ・リザではない」 |

|

|

| 1965 | invitation card | 21×13.8cm |

|

|

|

|

|

|

|

|